作者的死亡[1]

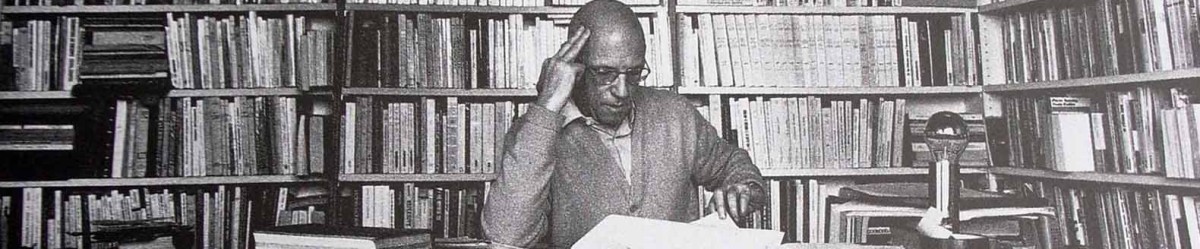

罗兰·巴特 著 怀宇 译

巴尔扎克的中篇小说《萨拉辛》谈到了一位装扮成女人的被阉割男人,他写有这样的句子:“那是一位女人,她经常突然露出惊怕,经常毫无理智地表现出任性,经常本能地精神恍惚,经常毫无原因地大发脾气,她爱虚张声势,但感情上却细腻而迷人。”是谁在这样说呢?是乐于不想知道以女人身相出现的那位被阉割男人的小说主人公吗?是巴尔扎克本人因其个人经验而具有女人的哲学吗?是宣扬女性“文学”观念的作者巴尔扎克吗?是普遍都有的智慧吗?是具有浪漫色彩的心理吗?人们将永远不会知道,其实在的原因便是,写作是对任何声音、任何起因的破坏。写作,就是使我们的主体在中其销声匿迹的中性体、混合体和斜肌,就是使任何身份——从写作的躯体的身份开始——都会在中消失的黑白透视片。

情况大概总是这样:一件事一经叙述——不再是为了直接对现实发生作用,而是为了一些无对象的目的,也就是说,最终除了象征活动的练习本身,而不具任何功用 ——,那么,这种脱离就会产生,声音就会失去其起因,作者就会步入他自己的死亡,写作也就开始了。不过,对这一现象的感觉是多种多样的;在人种志社会里,叙事从来都不是由哪个人来承担的,而是由一位中介者——萨满或讲述人来承担,因此,必要时,人们可以欣赏“成就”(即对叙述规则的掌握能力),而从来都不能欣赏“天才”。作者是一位近现代人物,是由我们的社会所产生的,当时的情况是,我们的社会在与英格兰的经验主义、法国的理性主义和个人对改革的信仰一起脱离中世纪时,发现了个人的魅力,或者像有人更郑重地说的那样,发现了“人性的人”。因此,在文学方面,作为资本主义意识形态的概括与结果的实证主义赋予作者“本人”以最大的关注,是合乎逻辑的。作者至今在文学史教材中、在作家的传记中、在各种文学杂志的采访录中、以及在有意以写私人日记而把其个人与其作品连在一起的文学家们的意识本身之中,到处可见;人们在日常文化中所能找到的文学的意象,(都专横地集中在作者方面,即集中在他的个人、他的历史、他的爱好和他的激情方面;在多数情况下,文学批评在于说明,波德莱尔的作品是波德莱尔这个人的失败记录,凡高[2]的作品是他的疯狂的记录,柴可夫斯基[3]的作品是其堕落的记录:好作品的解释总是从生产作品的人一侧寻找,就好像透过虚构故事的或明或暗的讽喻最终总是唯一的同一个人即作者的声音在提供其“秘闻”。