Students for Fair Admissions v. Harvard 资料选辑

讼案本身,及美国大学招生涉嫌歧视亚裔申请人的相关资料:

- Students for Fair Admissions

- Ron Unz, “The Myth of American Meritocracy,” American Conservative, December, 2012. [PDF]

- Note: “The Harvard Plan That Failed Asian Americans,” 131 Harvard Law Review 604 (2017). [PDF]

- Anemona Hartocollis and Stephanie Saul, “Affirmative Action Battle Has a New Focus: Asian-Americans,” New York Times, August 2, 2017.

- Drew Faust, “Defending Diversity,” June 12, 2018, Office of the President, Harvard.

- Nicole Hong & Melissa Korn, “Court Filings Detail Role of Race in Harvard Undergraduate Admissions,” Wall Street Journal, June 15, 2018.

- Anemona Hartocollis, “Harvard Rated Asian-American Applicants Lower on Personality Traits, Suit Says,” New York Times, June 15, 2018.

- Eric Hoover, “In Court Battle Over Harvard Admissions, Plaintiffs Allege University Ignored ‘Negative Effects’ on Asian-Americans,” Chronicle of Higher Education, June 15, 2018.

- “Affirmative dissatistaction: A lawsuit reveals how peculiar Harvard’s definition of merit is,” Economist, June 21, 2018.

- Eric Hoover, “Harvard Asks Court to Keep Information on Individual Applicants and ‘Granular’ Admissions Details Under Seal,” Chronicle of Higher Education, June 24, 2018.

- Anemona Hartocollis, Amy Harmon and Mitch Smith, “‘Lopping,’ ‘Tips’ and the ‘Z-List’: Bias Lawsuit Explores Harvard’s Admissions Secrets,” New York Times, July 29, 2018.

- Melissa Korn, “Harvard Says Ignoring Race in Admissions Would Hurt School’s Diversity, Academic Excellence,” Wall Street Journal, July 27, 2018.

- Melissa Korn, “Top U.S. Universities Back Harvard in Affirmative-Action Case,” Wall Street Journal, July 30, 2018.

- Katie Benner, “Asian-American Students Suing Harvard Over Admissions Win Justice Dept. Support,” New York Times, August 30, 2018.

- Nicole Hong and Melissa Korn, “Yale University Under Federal Investigation for Use of Race in Admissions Practices,” Wall Street Journal, September 26, 2018.

- Hua Hsu, “The Rise and Fall of Affirmative Action,” The New Yorker, October 15, 2018 Issue.

- Lawrence S. Bacow, “Admissions at Harvard College: Letter to the Community,” October 10, 2018, Office of the President, Harvard.

- Nicole Hong and Melissa Korn, “The Secrets of Getting Into Harvard Were Once Closely Guarded. That’s About to Change,” Wall Street Journal, October 11, 2018.

- Alia Wong, “Elite-College Admissions Are Broken,” The Atlantic, October 14, 2018.

- Anemona Hartocollis, “Harvard on Trial: The Lawsuit on Affirmative Action, Explained,” New York Times, October 15, 2018.

一九五二年,全国高等学校院系调整之后,毛泽东亲自点将,派在全国青年中有极高威信的青年团干部蒋南翔主政清华。清华大学跟全国所有大学一样,像一部机器,经过肢解、重组,被推到一条新的生产线上。它成了一所只有工科专业的大学(学院)。水木清华,满园春色。当年北平爱国学生运动的领袖人物、校友蒋南翔,决心按照苏联模式,把自己的母校,编织成一个“工程师的摇篮”。

一九五二年,全国高等学校院系调整之后,毛泽东亲自点将,派在全国青年中有极高威信的青年团干部蒋南翔主政清华。清华大学跟全国所有大学一样,像一部机器,经过肢解、重组,被推到一条新的生产线上。它成了一所只有工科专业的大学(学院)。水木清华,满园春色。当年北平爱国学生运动的领袖人物、校友蒋南翔,决心按照苏联模式,把自己的母校,编织成一个“工程师的摇篮”。

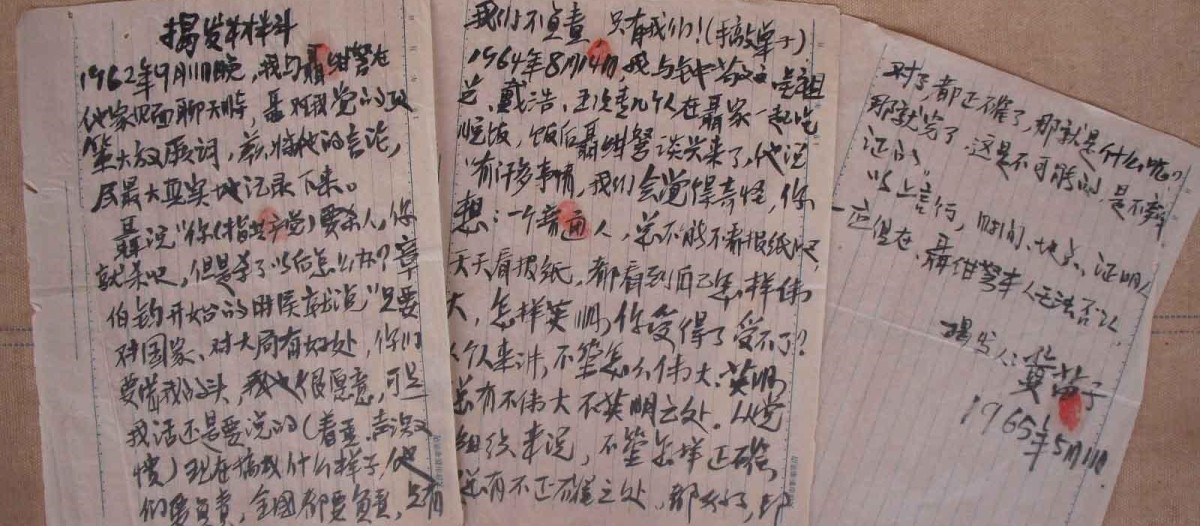

聂绀弩从北京押解至山西,先在稷山县看守所关了5年时间,至正式判决后,转到临汾监狱服刑。

聂绀弩从北京押解至山西,先在稷山县看守所关了5年时间,至正式判决后,转到临汾监狱服刑。