理查德·波斯纳:《卡多佐:声望的研究》,张海峰译。 “公法评论”提供全文下载。

目 录

绪 论

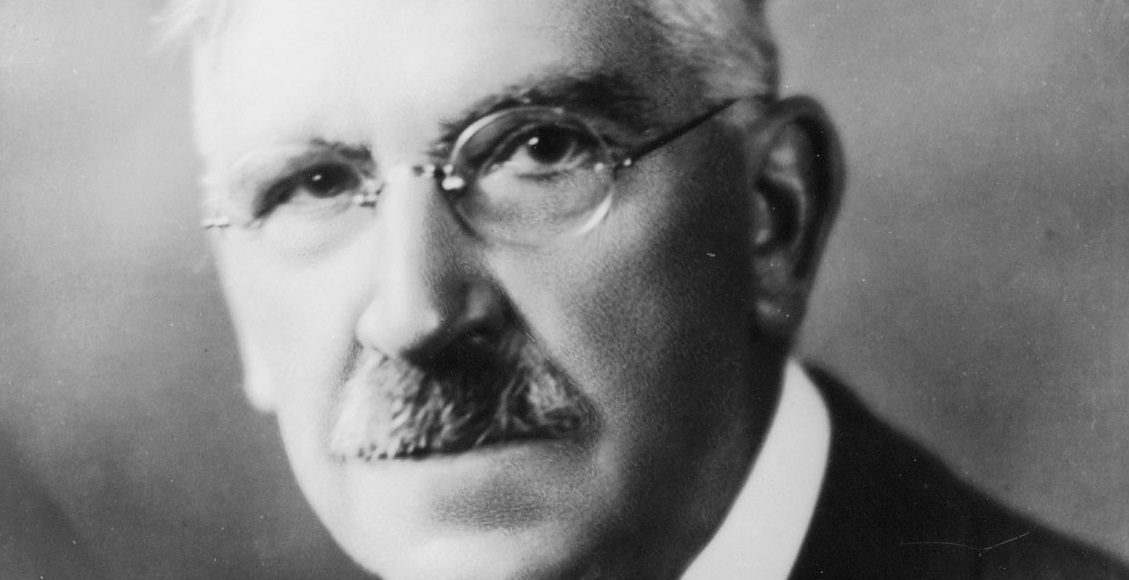

1、生平、性格、声望

2、卡多佐的司法哲学

3、卡多佐的司法技巧

4、一般意义上的声望

5、卡多佐的声望:数据的评价

6、卡多佐的司法贡献

7、比较性的结论

结语:回顾性研究

—————————————

绪 论

1989年11月13-15日,我非常荣幸,应邀到密歇根大学法学院作“库利讲座”(Cooley Lectures),本书就是在这一系列讲座的修订和补充之后完成的。在寻找一个适当的讲座主题时,我注意到,密歇根法学院在法理学和法律与文学这两个领域非常有优势,而这也恰好是我近来感兴趣的主题。 我想找一个能够囊括这两个领域的主题,既和我目前作为上诉法院法官这一身份相关,又和我一直以来所进行的法律经济学分析这一兴趣相关。在本杰明·卡多佐的人生经历中,我找到了适当的主题。在某种意义上,卡多佐是我们法官当中最“文学化”的一位,也是法理学——法律哲学领域里一名杰出贡献者。他提倡法律实用主义,他的实用主义和我在相关法理学著作中提倡的实用主义相似(注1)。从经济学的立场来分析,卡多佐的许多意见书都非常有意义(从这一立场出发,几乎所有的法律意见书都潜藏着价值);声望的经济学分析有助于我们揭开卡多佐声望的神秘面纱。这种神秘性是存在的。尽管在卡多佐生前,就有法律机构宣称他是圣徒(saint),即使现在,卡多佐仍然普遍的被认为是美国历史上最伟大的法官之一,是司法圣徒,不过也有一股怀疑(卡多佐)的潜流,相当强大,或许还在不断增长。现在许多法律思想家认为卡多佐被抬高了——他的自由主义是假冒的,他的司法哲学是一堆陈词滥调,他那著名的写作风格,晦涩难懂、早已过时。人们越来越怀疑他何以会获得如此的荣誉,甚至于怀疑能否用一种客观的优缺点标准来评价一位法官。

1989年11月13-15日,我非常荣幸,应邀到密歇根大学法学院作“库利讲座”(Cooley Lectures),本书就是在这一系列讲座的修订和补充之后完成的。在寻找一个适当的讲座主题时,我注意到,密歇根法学院在法理学和法律与文学这两个领域非常有优势,而这也恰好是我近来感兴趣的主题。 我想找一个能够囊括这两个领域的主题,既和我目前作为上诉法院法官这一身份相关,又和我一直以来所进行的法律经济学分析这一兴趣相关。在本杰明·卡多佐的人生经历中,我找到了适当的主题。在某种意义上,卡多佐是我们法官当中最“文学化”的一位,也是法理学——法律哲学领域里一名杰出贡献者。他提倡法律实用主义,他的实用主义和我在相关法理学著作中提倡的实用主义相似(注1)。从经济学的立场来分析,卡多佐的许多意见书都非常有意义(从这一立场出发,几乎所有的法律意见书都潜藏着价值);声望的经济学分析有助于我们揭开卡多佐声望的神秘面纱。这种神秘性是存在的。尽管在卡多佐生前,就有法律机构宣称他是圣徒(saint),即使现在,卡多佐仍然普遍的被认为是美国历史上最伟大的法官之一,是司法圣徒,不过也有一股怀疑(卡多佐)的潜流,相当强大,或许还在不断增长。现在许多法律思想家认为卡多佐被抬高了——他的自由主义是假冒的,他的司法哲学是一堆陈词滥调,他那著名的写作风格,晦涩难懂、早已过时。人们越来越怀疑他何以会获得如此的荣誉,甚至于怀疑能否用一种客观的优缺点标准来评价一位法官。

有许多作品试图评价个体法官的工作,其中一些是法官传记,尽管不是很多。不过据我所知,没有专门性的研究(对个体法官的评价性研究,而非传记性的、兼具社科与法学的、批判的而非崇拜的研究);这当然就不存在一个真正的卡多佐。并不是所有的空隙都要填补,不过这个——或者这两个一定要:即,法官研究的类型,与一位杰出法官的细微过失之间的空隙。一旦有人认为上诉法院法官是英美法理学的核心角色,那么,缺乏有关个体法官评价性著作的情况马上会变得有系统、非政治性、非争辩性,而且(成就)非常显著。运用社会科学和法学的工具,进行专门批评性的(而非传记性)的法官研究,这类著作还没有,我们期待它的出现。要求我确定法官评价和“声望”这一概念的工具,并且试图接近卡多佐作品和思想的结构,为此所付出的努力,和一位从事诗人和哲学家评价工作的人所付出的努力相同。

本书第一章回顾了一些基本的传记性材料,以有助于我们评价卡多佐的性格,我认为那些材料和他上诉法院法官的光辉生涯是一致的。同时,也回顾了前人对卡多佐的一些评价,这些评价中有很多笔调都是自相矛盾的:他在学院里的声望决不像我们所预期的那样。第二章讨论了卡多佐的司法哲学,从他最著名的作品——《司法过程的性质》开始。我认为卡多佐是可信的法律实用主义者,他追随奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes),尤其是约翰·杜威的传统。确实,我认为卡多佐是司法信仰真正的解释者(canonical expositor),《司法过程的性质》是司法信仰真正的代表作(canonical exposition)。第三章开始评价卡多佐司法技巧的过程,通过利用法官的(案件)摘要和法庭记录,对几个被人尊重的法律意见书(尤其是Palsgraf案 和Hynes案)进行了近距离的考察。我强调,他大量的叙述技巧和机智的事实选择是揭开他的司法名声的几个——不是全部——关键点。不过,我也强调,法律实用主义的许多特征,包括轻视事实的意义,会损害他相当数量的法律意见书,同时,像其他作品一样,司法意见中的文学力量引起的标准含糊也会损害他的法律意见书。

第四章我暂时从卡多佐转向声望问题的考察,包括一般性的声望和有关法官的声望。什么是“声望”?是一个人价值的总和,如果是的话,声望要与这一价值相称?或者是创业者为了个人目的所做所说的展示?(我认为它是两者的混合。)它能被衡量吗?尤其是,法官的声望能被衡量吗?即使能够被衡量,它能做到和真实的品质相等吗?会有什么影响?如果不能,这些特征能够通过经验加以区别吗?

基于这样的背景,第五章中提供了许多关于卡多佐声望的量化评价。例如,把他的法律意见书被其他法官引用的次数,被法律学者讨论的次数,案例教材中被重印的次数,同卡多佐任职纽约上诉法院期间其他法官的法律意见书被引用、被讨论、被重印的次数进行比较。这些比较提供了客观的证据(尽管不是结论性的),证明卡多佐确实是一位杰出的法官,这样做可能有助于我们澄清第一章中提到的自相矛盾的观点。四、五两章是本书在方法论上最有新意的章节,我希望有兴趣的学者可以在其他领域进行与法律领域相同的工作。

第六章更加近距离的考察了卡多佐的法律意见书(重点在他任职纽约上诉法院时写的那些意见书),试图对他司法活动的本质和质量进行一次独立的评估,也试图提供一些其他的原因来解释他的声望。我强调他的法律意见中说教的语调,和它相关的是他主导的司法计划——一个一旦被理解可能具有很高价值的,却不可能被完成的计划——使法律更符合那些外行的公平交易观念。第七章则把不同的分析思路放在一起。首先总结了卡多佐巨大声望得以形成的那些事实,包括他的技巧(性格、智商)和策略,他任职期间纽约上诉法院作为一个主要处理商业案件的法院的重要地位,最高法院大法官的任命对卡多佐的声望的提升,和在“声望”领域里“市场”的本质特征。我强调卡多佐的文学特征,认为——同我主张声望能通过许多量化标准来研究一样,我最有争议的主张,可能得到证明的是——文学力可能是法官的优秀特征中比分析力更重要的一个特征。(我认为,在这一点上的争议,也是寻求学院派法律人对卡多佐的声望何以自相矛盾答案的一条线索。)然后,我对卡多佐的历史地位进行了评价,尤其值得注意的是,把他的强项和弱项同其他几位著名法官的强项和弱项进行了比较,譬如奥利弗·温德尔·霍姆斯和勒尼德·汉德。

在简短的结语当中,我讨论了许多我在此项研究当中提出的,可以进一步深入研究的可能性途径。我给出了两条建议,法官的评价性研究类型能够确定、发展和促进法院管理领域里被忽视的两个主题的研究:分配法律意见书最好的制度,和签名法律意见书的价值与法庭(匿名)法律意见书的价值之间的比较。

很明显,对法律人来说,这仅仅是一个简单的大纲,而不是一本著作。美国的法院是一个令人着迷的、重要的社会机构,像卡多佐这样杰出的法官,既是法律实践历史上的人物,也是文学和哲学实践历史上的人物。评价卡多佐,仅有法律推理的工具是不充分的,它是一个多学科的任务。为了让非法律人能读懂本书,我不得不对一些词汇加以解释,这些词汇对法律人来说是明确的,——对这些解释可能造成的烦闷,我提前向他们(法律人)道歉。

相对简单的道歉,我有更多的感谢。首先我要感谢Dean Bollinger和盛情邀请我去开库利讲座的密歇根同仁,因为讲座激励我寻找适当的主题,最终得以形成本书;感谢他们在我访问Ann Abor进行讲座期间的热情招待;感谢他们许多有帮助的建议。我感谢Steven Hetcher,Erick Kaardal,Catherine O’Neill,Adam Pritchard,和Barbara Smith所做的出色的研究协助,和Michael Aronson,Douglas Baird,Dennis Black,Philip Elman,Robert Ferguson,William Lands,John Langbein,Lawrence Lessig,Sanford Levinson,Charlene Posner,Eric Posner,Max Posner,Brian Simpson,Cass Sunstein, Richard Weisberg ,G.Edward White , 和1990年1月11日芝加哥大学法学院工作午宴(a Work in a Progress Luncheon)的参加者为我以前的草稿所提出的许多有帮助的评论。特别感谢纽约律师协会主席Anthony Grech、芝加哥大学法学院D’Angelo,法律图书馆主任Judith Wright,他们为我获取卡多佐任职纽约上诉法院期间所做的案件摘要和记录提供帮助;感谢Wright协助提供额外的传记材料;感谢Dennis Hutchinson 对我的草稿提出促进性的评论和建议以及关于主题的讨论;感谢Frank Esterbrook对草稿所做的细致有益的评论。最后,我尤其要感谢的是Andrew Kaufman,感谢他让我分享了他即将出版的卡多佐传记中的部分内容,感谢他所做的有关卡多佐生平和工作的讨论和通信,以及对我的初稿和二稿所做的格外慷慨且始终有益的评论。

我已经获得了所有这些帮助,至于书中存在错误应当由我自己负责。

This is hardly the best time to be making predictions about the prospects of a united Europe. The divergent positions European countries have taken on the question of the Iraq conflict have shown just how divided the continent is.

This is hardly the best time to be making predictions about the prospects of a united Europe. The divergent positions European countries have taken on the question of the Iraq conflict have shown just how divided the continent is.

1 谱系学是灰暗的、细致的和耐心的文献工作。它处理的是一堆凌乱混杂、残缺不全,并几经誊写的羊皮纸文件。

1 谱系学是灰暗的、细致的和耐心的文献工作。它处理的是一堆凌乱混杂、残缺不全,并几经誊写的羊皮纸文件。