尤根·哈贝马斯:论杜威的《确定性的寻求》

童世骏 译

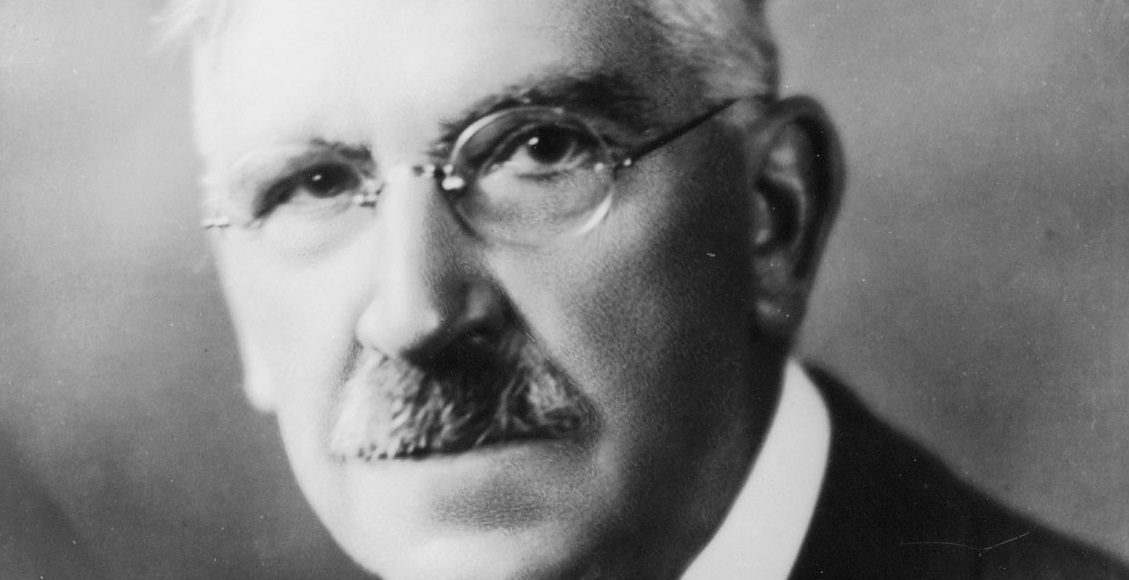

本世纪马上结束了,回过头去看这个世纪,1920年代看来是德国哲学成果最丰富的十年——维特根斯坦(L. Wittgenstein)的《逻辑哲学论》,卢卡奇(G. Lukács)的《历史与阶级意识》,卡西尔(E. Cassirer)的《符号形式的哲学》,舍勒(M. Scheler)的《知识的形式和社会》,普莱斯纳(H. Plessner)的《有机体和人类的诸阶段》,当然还有海德格尔(M. Heidegger)的《存在与时间》。此后不久,在美国出现了一本层次相当的著作:《确定性的寻求》,约翰·杜威的最有影响的著作。那时的杜威,年届七十,其名声正如日中天。过了很长时间,这部实用主义的经典现在总算有了马丁·苏尔(Martin Suhr)的德文译本。今天,杜威的名字已经家喻户晓。这些年来,“实用主义”这个词在德国也已经从一个贬义词变成了一个褒义词。这种接受上的延迟,当然提醒我们注意,杜威与他的德国同行们之间的关系,是不对称的。

当杜威还只是他家乡佛尔芒州伯灵顿城的年轻大学生的时候,他已经在这个先验主义者的重镇对康德、费希特、谢林和黑格尔耳熟能详了。相比之下,在德国观念论的故乡,后来成为杜威自己的“自然化”黑格尔主义的那颗种子,却只是在几代人之后才开始发芽。只是在第二次世界大战结束了一、二十年之后,实用主义在这里才受到重视,被当作青年黑格尔派的一个长期遭受曲解的变种,被当作一些类似的哲学主题的源头。我们从诸个译本出现的日期就可以看出,这个吸纳过程起初(1960年代前期)的重点在查尔斯·山德斯·皮尔士(C. S. Peirce)和乔治·赫尔伯特·米德(G. H. Mead),而不是杜威和詹姆斯。今天,各种不同理解之下的实用主义,在这两个方向上都构成了大西洋两边生气勃勃的哲学交流的桥梁。任何人,只要带着对这种接受史的兴趣来阅读《确定性的寻求》,就会在其中找到解释,在杜威和我国三个在不同方面与他接近的思想传统之间,存在着哪些紧张和误解。

杜威所关注的,是人们必须在其中“应付”实在并“与之相处”的日常实践。走出这一步,行动(Handeln)这个范畴就获得了前所未有的哲学地位。尤其重要的是,熟知哲学史的杜威把目光投向知与行之间的接缝之处,以便给哲学一个新的角色。他大声疾呼要从古典理论的逃避世界转为介入世界。科学技术的支配自然、发展产业的过程势不可挡。知识之具有实践意义,在这里一目了然,因为在这里它一开始就是指向实践的。但是,政治和教育,使社会交往更加文明、使趣味更有教养、尤其是对社会作自我组织的那些过程,却因为缺乏程度相当的理智引导,而处于可悲境地——而哲学对此却爱莫能助。哲学不应去强化高贵者和卑下者之间的鸿沟、高高在上的观念和凡俗之物之间的鸿沟,而应该放弃纯粹理论的自以为是的确定性。它必须面对偶然世界的挑战,与各门科学携手合作而不是对它们作原教旨主义式的抵制。只有这样,哲学才能为“各种形式的社会行动和私人行动”提供某些可能性的天地。由于对哲学的自我理解的这种革命性转变,杜威与所有其他立场都分道扬镳。

他不仅与舍勒和海德格尔的哲学观念论相对立,不仅与霍克海默尔和阿多诺的反科学观点相对立;他与卡尔纳普(R. Carnap)和莱辛巴赫(H. Reichenbach)的逻辑经验主义之间的对抗同样明显。在整个1930年代,杜威的哲学在美国在某种程度上已经处于从奥地利和德国进口的分析版科学哲学的下风。外来的哲学家们对他们在实用主义阵营中找到的“科学精神”很有好感,并且设法邀请杜威加盟他们的统一科学事业。但是到了1939年,当这位八旬老者被拥戴为后来相当著名的《在世哲学家文库》的首卷卷主的时候,经验论者的声音的批评语调已经相当明显——如汉斯·莱辛巴赫提交的论文所表明的那样。这里存在着两个根本分歧。

在《确定性的寻求》中,杜威批评经验主义的“旁观者知识模式”,根据这个模式,基本感觉提供了经验的坚实基础。事实上,经验的获得,只有通过与一个行为期待有可能与之遭遇的实在的互动,才有可能。出于这个理由,实在不是通过感官的接受性而揭示的,而是以一种建构主义的方式在筹划和施行有赢有输的行动的情境之中被揭示的。对象不是独立于有意施行的行动的受控结果之外而被“感受的”。科学实验的意义就在这里。另一方面,杜威批评经验主义伦理学,因为后者把价值判断归结为情绪、态度或选择。杜威相信,价值判断是具有认知内容的。根据他的看法,对于值得赞扬的东西和值得欲求的东西的判断,对一个其目标我们有可能追求的实践蕴含着一些后果,而这些判断之所以获得客观性,就是因为它们关联着对于这些结果的自觉意识。

由于这些观点,杜威同时却无法满足年轻一代的日益增长的理论要求。在美国的一些大(哲学)系,相当时期内他是一条“死狗”(ein toter Hund)。1979年,理查德·罗蒂(R. Rorty)把杜威与维特根斯坦和海德格尔相提并论,称其为“本世纪三位最重要哲学家”之一;只是到了这个时候,上述局面才得以改变。与美国不同,在德国,杜威就连在过去当中也显然没有一席之地——除了在教育学领域,以及盖仑的人类学中。当然,舍勒在其知识社会学中对实用主义的一些重要议题有所涉及。然而,他坚守不同形式的知识具有高低等级的观点,根据这种观点,借助于“支配”或“施行”的认识——对杜威来说是唯一算数的认识——始终是屈居于借助于“教化”(Bildung)和“拯救”的认识之下的。舍勒本人是柏拉图主义的典型;柏拉图主义满足于通过逃往观念领域这种形而上学替代物来满足确定性的寻求。观念论把静观奉为哲学家的上天之路。而杜威则认为,这样就错过了我们实际上有可能得到的唯一的确定性。对一个充满风险的环境进行理智的支配,只有沿着实际的应对途径才有可能。

海德格尔在《存在与时间》中,在对于“器具”(Zeug)、“上手”(Zuhandenheit)和“因缘联系”(Bewandtniszusammenhang)的分析中,也在暗中依赖于实用主义的一些洞见。借助于“在世”(In-der-Welt-sein)这个概念,海德格尔也具有实用主义的反柏拉图主义锋芒。另一方面,海德格尔把日常生活贬低为“存在者层次上的”(ontic);他的思想的目标是超越这种日常世界,而揭示本真者的存在论层次(ontological)向度。到了后期海德格尔那里,柏拉图主义的观念被拽入了存在史的“成其所是”(Ereignis)的漩涡之中。但是,这种存在论的差异依然保持着——现在是带着一点儿火气——杜威削平了的超凡之物和惯常之物之间的隔阂(Chorismos)。海德格尔把通往真理的特殊通道留给诗人和思者;他把这种通道与“纪念”一种高高在上权力的命运这种恭顺姿态联系起来。相反,杜威的研究则开始于人“在充满危险的世界中寻求确定性”的两条途径的分叉。与宿命论的存在观令我们想到的那种“祈求者”相反,杜威确认的是发明家的活动:“另一种途径就是发明许多艺术,通过它们来利用自然的力量”。

最后,对于支配自然的这种开化力量的信任,也把杜威与这样一些人区分开来,这些人与他结盟只是在批评把理论与实践割裂开来的方面,而不是在批评“工具理性”的方面。从操作的方面理解的自然科学,从一开始就旨在获取技术上有用的知识。对杜威来说,技术的成功使这些科学成为不容置疑的解题行为模式。当然,杜威对“把实验活动运用于每一个实践问题”是期望得太多了,如果他以为道德的或政治的价值判断也要根据一个实现价值(Werteverwiklichung)的工具性实践而得到辩护的话。在他有关道德哲学的讨论中,他的朋友乔治·赫尔伯特·米德关于互动当中的相互采纳彼此视角的观点,本来是可以领着他走得更远的。

尽管如此,杜威揭示了一种其任务是应对一个出人意料之实在的种种偶然事件和挫折的生活世界实践的认知根源。确定性寻求的反面,是一种风险意识,意识到恰当的行动习惯只有靠创造性地摸索于失败之中、支配挑战而得到发展和维持。确认人类作为本质上有能力行动者而与众不同的,就是这种解题能力:知道如何去澄清一个成问题的情境,并且知道在这种活动中,除了自己的理智能力以外,我们是没有任何其他权威可以凭借的。

不管怎么说,对这种人类境况(situation humaine)的任何一种悲剧性的心情沉重,或存在论的重估价值,杜威都加以抵制。他并不把深刻的东西与肤浅的东西对立起来、把非凡的东西与平凡的东西对立起来,把“成其所是”与惯常之事对立起来,或把神圣的东西与琐屑的东西对立起来。杜威不是燃烧物,而是引燃物(Dewey regt nicht auf, er regt an)。作为一位民主思想家,杜威是彻头彻尾的平等主义者。因此之故,只有当联邦共和国——那个“旧的”联邦共和国,如人们今天所称呼的——将自己与青年保守主义者对一个喧嚣的过去的温情分离开来的时候,杜威才在相应的程度上在这里得到接受。对于柏林共和国来说,他也将是一个更好的护守人。