刘皓明:里尔克对当代中国文学和汉语语言的意义

文汇报记者 李纯一

什么是好的诗歌?不在于意象的堆砌,而在于句法和词法。真正高明的才华应该有一种自觉,被束缚在一种纪律里,因为只有纪律才让它显得更紧绷有张力,更饱满有生命力,成为一件经受了锻造的艺术品。对句法的推崇,也曾是中国传统诗歌的一部分,只是近几百年来被意境说替代了,我们今天几乎完全无视句法的存在和作用,甚至在评价西方诗歌时,也把朝向这种意境审美的归化作为最高标准。

现代派出现之前,西方传统的诗歌在体裁和语言风格上可以分为两大类。一类是源自希腊罗马的古典传统的诗歌,用高度屈折形态的语言写就,形式十分严格,风格大多崇高、节制,充满分层复句结构。一类是源自中世纪的宫廷、民间乃至异域文学的诗歌,形式相对宽松,除商籁体和亚历山大体之外,大多并无严格的格律,风格更为活泼、简朴,多简单句并置句法,离近代口语更近。

20世纪颇有争议却又极具吸引力的奥地利诗人里尔克(Rainer Maria Rilke,1875—1926)在创作中期之后才接触德国诗歌传统,此前他是以“世界通用句法”写诗的。但在1910年后他通过对以歌德、克洛普施托克、荷尔德林等德语诗歌传统“补课”式的阅读,学会了使用浑圆句(Periode)的复杂句法,语言风格从光滑转为艰涩,从短小精悍转为繁复,后期创作的《杜伊诺哀歌》(Duineser Elegien)成为他的代表作。

在汉语中应该如何翻译这部作品呢?我们是否应该尽量传达他的风格?而不是让他迁就我们汉语现在的语言习惯?

本雅明曾在《翻译者的任务》一文中,引用他人的话说:“我们的翻译,就连最好的那些,都自一个错误的原则出发。它们要把印度的、希腊的、英吉利的德意志化,而不是把德意志的印度化、希腊化、英吉利化。它们对自己语言的用法太过尊敬,胜过对异域作品的精神的尊敬。……这种译者的根本错误在于他坚守自己语言的偶然状态,而非让自己的语言被异族语暴烈地激动。”

刘皓明曾在《荷尔德林后期诗歌》导读里述及他的翻译原则。他在《荷尔德林后期诗歌》评注卷的前言里还表达了自己对译者身份的认识:“诗人是神选的,而译者和解人是自封的。因此同诗人不同,翻译者和解释者的中保身份尽管危险,却并无荣耀可言:他成功也无可夸耀;他失败则必遭灭顶。”那么,与其希图侥幸,不如好好地为两造传言,因为译者站在自己语言的会众面前——比传达神言的诗人还要更靠前。

刘皓明曾在《荷尔德林后期诗歌》导读里述及他的翻译原则。他在《荷尔德林后期诗歌》评注卷的前言里还表达了自己对译者身份的认识:“诗人是神选的,而译者和解人是自封的。因此同诗人不同,翻译者和解释者的中保身份尽管危险,却并无荣耀可言:他成功也无可夸耀;他失败则必遭灭顶。”那么,与其希图侥幸,不如好好地为两造传言,因为译者站在自己语言的会众面前——比传达神言的诗人还要更靠前。

大概有不少人是从《哥德尔、艾舍尔、巴赫:集异璧之大成》(作者Douglas R.Hofstadter,中文名侯世达)这部集合了数理逻辑、人工智能、音乐、绘画等理论的科普著作知道译者之一刘皓明的。翻译这本书的时候,刘皓明还在北京大学读本科。毕业工作一段时间后,他赴美学习比较文学,深受德国语文学传统的吸引,最后以诗歌作为研究方向。那么,他是怎样从对哲学的追求过渡到诗的呢?“最开始的兴趣是哲学,然后发现哲学作为一种系统性的解释世界的方式,对世界的描述和阐释永远是不足的。世界上很多东西在一个自成一统的哲学系统里是不能被刻画的——这就是所谓真理与方法的悖论,真理永远大于方法。只有诗,才有可能最大程度地刻画世界和真理。”

刘皓明在耶鲁大学写作博士论文期间翻译的《杜伊诺哀歌》,曾在2005年出过一版。近日,上海文艺出版社将推出一部包含了文本译文和研究内容的新书,定名为《里尔克〈杜伊诺哀歌〉述评:文本·翻译·注释·评论》。其中包含《哀歌》中德对照双语文本、诗文词语注释、作品研究述评和诗人诗学讨论、各首逐行逐段解读,最后附以里尔克书信散文四篇。时隔20年,重新捡起这个课题,刘皓明在序言里说,还“出自一种与里尔克接受现象有关的文化关怀”。这种现实关怀一直是他诗歌研究的隐线,他在一篇谈荷尔德林的访谈里也提到:“我之所以对德国18世纪的思想文学有这样的兴趣,在于它同中国19世纪末以来的处境相类似。”近日,刘皓明在上海接受了本报记者的采访。

– 学者没有义务维护诗人自己和他的崇拜者设立的神话 –

文汇报:里尔克是所有现代诗人里最被神话化的诗人,也大概是在中国被翻译最多的诗人。您觉得为什么他在东西方都这么受欢迎?

刘皓明:对里尔克的偶像崇拜是个独特的文化现象,除了里尔克自带自造偶像的能力以外,他受欢迎的一个重要原因是,他的作品所涉及的常常是当代人的切身问题。就比如《哀歌》,按照诗人自己的说法,其两大主题是爱与死。而且他是从自身的存在体验出发,来谈论这两个主题的。这种个人存在经验的直接性让很多读者产生强烈的共鸣。比如说爱这个主题就包含失恋、独处、热恋、性的困扰等普通人都会遇到的问题。普通读者阅读他诗作的一些段落或句子会有一种直指人心的感觉,这样的阅读经验是产生里尔克崇拜的文本基础。

然而从这种朴素的阅读经验到对诗人神话化的过渡却往往是以对他作品缺乏整体理解为前提的。随着对诗人包括《哀歌》在内的作品理解的深化和全面化,对里尔克的接受必然会经历一个与偶像化和神话化相对立的诗人及其作品的祛魅过程。在德语世界,里尔克的接受就已经经历了这样一个过程。我的这部书,就其述评部分而言,就是要对作品进行客观的分析和解读,而这样深入的分析解读不可避免地会产生祛魅的效果。

让我们以《哀歌》两大主题之一的爱的主题为例,最著名的第一首哀歌中一大部分在讲失恋的女子。读过的读者都记得,诗人要失恋的女子面向夜空,独自承受失恋的忧郁。这是诗人作品中一个屡次重申的主题,不仅出现在《哀歌》里, 也出现在小说《马尔特笔记》中。这是个让许多读者感到十分浪漫的爱情说。然而这并非诗人关于爱的主张的全部。这个著名的关于爱的表述实际上仅涉及女子对爱的态度,或者更确切地说,是诗人要求女子对爱应持有的态度。

让我们以《哀歌》两大主题之一的爱的主题为例,最著名的第一首哀歌中一大部分在讲失恋的女子。读过的读者都记得,诗人要失恋的女子面向夜空,独自承受失恋的忧郁。这是诗人作品中一个屡次重申的主题,不仅出现在《哀歌》里, 也出现在小说《马尔特笔记》中。这是个让许多读者感到十分浪漫的爱情说。然而这并非诗人关于爱的主张的全部。这个著名的关于爱的表述实际上仅涉及女子对爱的态度,或者更确切地说,是诗人要求女子对爱应持有的态度。

既然是异性爱,我们不禁要问,诗人关于爱的主张里涉及男子的表述是什么呢?答案在《哀歌》的第三和第六首里。但是在这里,诗人告诉我们,男子的爱其实纯粹是荷尔蒙作祟,同女子的感伤的爱完全不同。女子被一个男子爱上,对于男子而言,她其实仅仅起到了一个提示作用,因为男子在被她的存在提示后,将迈过这个女子,“上升”到更高的里尔克所谓英雄境界里去。所以失恋的女子最好站在窗前仰望天空,以此来超越失恋的不幸。

不仅如此,诗人其实还区分了少女和成年女子,把前者当作男子情感寄托的对象,而后者则被诗人以深壑、吃人的怪物等恐怖意象来比喻。相对于明白表述的失恋女人和少女对男子的柔化作用等意象和思路,关于成熟女子的这些比喻非常晦涩,作品问世之后很长时间里没有人能辨识,而且就是到今天也几乎没有人去深究。可这其实是诗人关于两性关系看法中的一个重要组成部分。

同样重要却长期不被辨识和承认的,是《哀歌》中第五和第十首露骨地描绘的性行为主题。诗人在此对性行为的刻画与同时期所作的未结集的相关诗作一样,都完全是从男性的角度、是具有颇为经典的阳物中心观的。这些方面我都在这部新书中做了客观分析和解读。为此我讨论了诗人的爱的观念同19世纪末到20世纪初西方流行的厌女症思潮和艺术的关系,这是此前里尔克研究中从未有人讨论过的。甚至就连德国的里尔克研究界,此前也无人愿意或者敢于坦诚面对诗人作品中的这些方面。由此可见对诗人的崇拜和神话化确实是根深蒂固的。然而我认为学者没有义务去维护诗人自己和他的崇拜者设立的神话。要明白《哀歌》说了什么,只有把诗人关于爱的这些观点综合在一起来理解——无论这样的研究结果是否会引向对诗人神话的祛魅。

文汇报:您的这个研究很让人吃惊,因为里尔克素有妇女之友的名声。记得三年前您有一篇关于里尔克的文章《真实的和扮演的感情》(刊发时题为“言不由衷的里尔克”,《东方早报·上海书评》2013年9月15日),还曾经因为里尔克同妇女关系的论述引起相当大的争议。难道说深受女性帮助和欢迎的诗人竟然同厌女症的思潮有密切的关系?

刘皓明:我那篇为里尔克传中译本所作的序的确曾引起很大争议。觉得我的那篇文章难以接受的读者几乎全都以为我对诗人的刻画反映了我对以所谓女性美学著称的诗人的性取向有偏见。从里尔克在中西方普遍接受的历史和现状来看,这种反应是意料之中的。里尔克在一般人的心目中是个妇女之友,而且几乎是个第一号的妇女之友。现在要来个角色大反转,说他有厌女症思想,这恐怕是颠覆性的。然而他作品乃至性格的复杂性就体现于此,而严肃的文学研究与盲目崇拜的区别也正在于是否能客观分析和讨论研究对象似乎是负面的方面。

的确,从他的作品、书信、生平来看,他一生都在寻求和依赖女性、特别是成熟女性对他事业的帮助,这也无可厚非。不过虽然他自己以一种非常阴柔的形象出现在大家面前,他其实并没有今天我们一般意义上的性取向问题。在他的作品里,不管你说他做姿态也好,还是真诚也好,他一直在试图投射一个非常阳刚的存在,在单独出现时可能是一个幻想中的中世纪武士,在同女子同时出现时,就表现为所谓英雄对女人的超越。也曾经有女性学者试图为诗人辩护,说他之所以把男子说成只有荷尔蒙,注定要牺牲爱他的少女,是出于对男性的批判。然而你要是全面考察他作品中相关的篇章和段落,这种辩护其实无法成立。他把男子同女子的爱说成是回到子宫,是要女子提供子宫般的保护和温柔,然而他的男性性别自我认同是确定无疑的,而且一再歌颂能超越用爱的羁绊阻拦他的女子进入“他呼啸世界的风暴中”的所谓英雄。

与此密切相关的是他还区分女子为少女和成熟女人,他把后者表现为威胁男性性能力乃至存在的怪物,他所使用的意象像深壑、怪物等等其实符合西方厌女症传统中所谓带齿的阴道(vagina dentata)的情结。我在书中考察了他和同代西方艺术中厌女症的关系,特别是同他所喜欢的挪威艺术家蒙克(Edvard Munch)作品的关系。蒙克至少有两三幅画是表现厌女症情绪的。他的一幅经典木刻《圣母》表现了一个西方传统的吸血鬼形象——所谓吸血鬼(Vampir)是西方传说中吸男人精血的女性怪物。

与此密切相关的是他还区分女子为少女和成熟女人,他把后者表现为威胁男性性能力乃至存在的怪物,他所使用的意象像深壑、怪物等等其实符合西方厌女症传统中所谓带齿的阴道(vagina dentata)的情结。我在书中考察了他和同代西方艺术中厌女症的关系,特别是同他所喜欢的挪威艺术家蒙克(Edvard Munch)作品的关系。蒙克至少有两三幅画是表现厌女症情绪的。他的一幅经典木刻《圣母》表现了一个西方传统的吸血鬼形象——所谓吸血鬼(Vampir)是西方传说中吸男人精血的女性怪物。

厌女情结是当时西方颓废派艺术和文学中的一个思潮,不只是蒙克作品中有,更早的波德莱尔的作品中也有,他们都对里尔克产生过深刻的影响。然而不可思议的是,迄今为止没有人指出里尔克作品里的这一点。当然,我书中揭示诗人作品、特别是《哀歌》的这些方面,并不是要拿来做道德批判,而是要客观地探讨其历史、艺术史和文学史上的背景与渊源。

文汇报:对《哀歌》作出这样的解读是否会影响对这部作品的诗学评估?您是如何看待这部作品的诗学定位的?

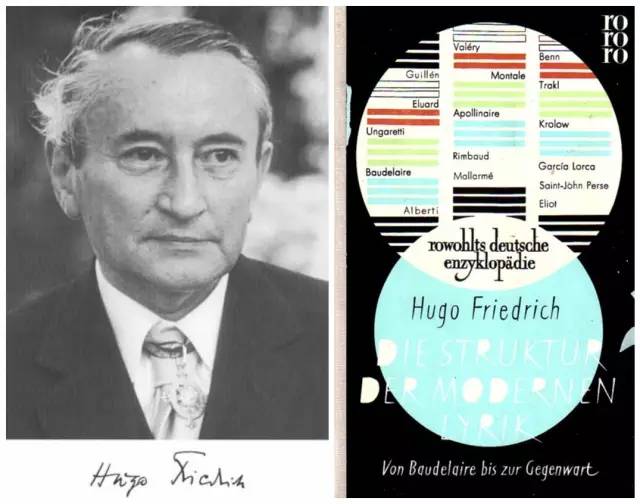

刘皓明:爱的主题是《哀歌》的一部分,但不是全部。对作品的诗学评估不仅仅根据、甚至主要不依据主题本身,而更多来自对形式的讨论。这在我的新书里占了很大篇幅。这种形式的讨论主要有两方面,一是考察诗人自己的诗学表述,再对比于他的诗歌写作实践;另一个是把他的诗学表述和诗歌作品放在更广泛的文学史中考察,特别是拿它们与同时期的欧洲现代派诗歌进行比较。德国文学评论家胡戈·弗里德里希(Hugo Friedrich,1904—1978)曾经对里尔克做过诗学评估,认为他的作品不属于现代派诗歌(《现代诗歌的结构》,李双志译,译文出版社)。他的观点我基本上是同意的, 而我在书中此外进一步说明,他实际上属于现代派诗歌之前、从19世纪后期到20世纪早期的西方“颓废派”,或“世纪末”。

刘皓明:爱的主题是《哀歌》的一部分,但不是全部。对作品的诗学评估不仅仅根据、甚至主要不依据主题本身,而更多来自对形式的讨论。这在我的新书里占了很大篇幅。这种形式的讨论主要有两方面,一是考察诗人自己的诗学表述,再对比于他的诗歌写作实践;另一个是把他的诗学表述和诗歌作品放在更广泛的文学史中考察,特别是拿它们与同时期的欧洲现代派诗歌进行比较。德国文学评论家胡戈·弗里德里希(Hugo Friedrich,1904—1978)曾经对里尔克做过诗学评估,认为他的作品不属于现代派诗歌(《现代诗歌的结构》,李双志译,译文出版社)。他的观点我基本上是同意的, 而我在书中此外进一步说明,他实际上属于现代派诗歌之前、从19世纪后期到20世纪早期的西方“颓废派”,或“世纪末”。

文汇报:您在新书中提到,《哀歌》完成的那一年,恰好也是T.S.艾略特《荒原》、乔伊斯《尤利西斯》这些后来被称为西方现代派经典作品出版的那一年。但为何同一时期问世、同样在20世纪产生巨大反响的里尔克的这部作品,不属于反叛传统诗学的现代派,而属于“颓废派”?

刘皓明:从主题方面说,《哀歌》中同爱并为两大主题的死是指夭亡,夭亡主题和厌女症情结都是经典的颓废派文学主题。前面提到的蒙克,除了厌女症作品外,他更著名的作品主题是儿童的夭折。我当年博士论文把里尔克和废名放在一起,他们二人之间有个重要联系就是俄罗斯文学史上白银时代的颓废派作家索洛古勃。这是一位里尔克和废名都曾受其影响的俄国作家。在20世纪初期的中国,鲁迅和周作人一起介绍过,翻译过。他的作品经常涉及儿童死亡。废名明显受到他的影响。例如小说《桃园》,写的是一个小女孩的夭折。

不过,把里尔克作品归到颓废派里,更重要的原因是形式上的。弗里德里希主要从诗人对语言和形式的控制角度来说明里尔克不属于现代派,因为西方现代派诗歌是以对传统诗歌语言和表现手法的违背甚至破坏为标志的。里尔克在形式上,哪怕是他的后期作品,其实是保守的,并无革命性的颠覆和创新。艾略特在形式上是系统地颠覆了传统诗歌,里尔克则始终是在利用他所熟悉的诗歌形式,从来没有颠覆的意图。

– 当代汉语正在进入白话文学革命以来一个全新的阶段 –

文汇报:您的书中包含《哀歌》的译文,诗歌翻译一直是个处在风口浪尖的话题,而您的德语诗歌翻译尤其有争议,在网上受到不少批评,似乎读者觉得您的翻译很拗口?

刘皓明:十多年前我的《哀歌》初译本问世时,曾遭到医闹式的攻击,而且由此形成一种网上的刻板印象,让更多的读者以为我的译本是有问题的、糟糕的。虽然最初的攻击与语言风格几乎无关,但是那场攻击让一些读者在阅读遇到困难时,觉得有了一个许可证,可以通通归因于我的译本“很差”、译者“语文没学好”。我当然并不认为我的那个译本是完美的,然而读者的负面反应还是令我感到困惑,因为那部翻译在汉语风格上追求的是朗诵效果,那是我依据原文的风格特点力图在译文中反映的,而且我相信我基本上达到了给自己设定的目标,但是这一风格特点却似乎并没有人发现,反而很多人觉得难以卒读。我这部新书中包含的《哀歌》译文对初版译文作了修改,但不是根本性的。新书中的译文保留了初译本的风格特征。

我的里尔克翻译和后来的荷尔德林翻译都引起过争议,然而两者其实情况完全不同。《哀歌》的译文同我的荷尔德林诗歌译文在风格追求上是截然不同的。一些读者对我的荷尔德林翻译感到难读,我从一开始就是充分理解的;而读者对我的里尔克翻译的那些负面反应我则是直到最近才弄明白的,具体地说是直到我看到去年新出版的一部里尔克诗歌全集以及其中包含的《哀歌》翻译。看过这个新出版的译本之后我最终确定了一个我近年来越来越清晰的一个想法:当代汉语正在进入白话文学革命以来一个全新的阶段。

文汇报:请您展开讲讲。

刘皓明:让我举例说明一下我的这个看法。这个新译本把著名的第一首哀歌的开头翻译为:“谁,倘若我呼号,究竟谁会在天使之列将我垂听?”先不说这个译本中的德语问题以及这个句子中重复疑问代词“谁”究竟有何依据和必要性,依据我对汉语语法与修辞的认识,这句话首先在汉语语文水平上就有很大问题:“将我垂听”是个病句!

在汉语中我们可以说“我手执钢鞭将你打”,因为打是个“纯种”及物动词,可以带名词或代词宾词,也可以用“将”字结构、“把”字结构改变宾语的位置,置于动词之前,因为施动的主词与受动的宾词之间距离密切甚至有接触;与之不同的是,“听”字在听人说话的声音的意思上在现代汉语里是不能直接且单独接以代词宾语的,我们可以说:“听我说”,“听到我”,“听见我”,至多有“偷听我”,而不能仅仅说“听我”,总之要把“听”字用于述补、连谓等组合结构里;而“垂听”的正确用法其实是用作不及物动词,可比照“垂怜”(先不管翻译中加了“垂”字有没有根据)。裸用动词、不加应有的前后缀小品词(“听到我”的“到”)或必需的短语结构(“听我说”的“说”)等等,是外国人学汉语时经常犯的错误。因此仅这一点就使得“听我”的变形格式“把我听”“将我听”变得可疑了,况且并不是所有的动宾结构都能转换为把/将字结构,如果施动者和受动者之间有相当大的距离,没有意念上的领属关系,使用把/将结构就往往不合适,“将我听”或“将我垂听”于是在语法上就双重地不妥帖。此外,既然说“垂听”,“在天使之列”则应该作“自/从天使之列”。这是从语法角度说。

再从风格角度看,我引用的“手执钢鞭”的句子大家都应该耳熟能详,它来自阿Q喜欢哼的传统戏文《龙虎斗》,所以显然,“将你打”这样的句式本身就带着辙口:又例如“苏三离了洪洞县,将身来在大街前”,可见这是戏文曲艺里常用的句式,有为了合辙而垫字的意思。除非你要把里尔克的这部作品全部用带辙口的汉语翻译,中间出来这样一句带戏曲曲艺辙口的句子读起来就很尴尬了:难道我们要弄出一个戏曲版的里尔克?而译者要是对“将我垂听”的辙口效果毫无察觉,这样的汉语水平就不必从事文学工作了。

“将我听”这样的病句和风格疏漏在这个新译本中并非偶然的疏漏,因为类似的语病俯拾皆是,比如“日日再次”(重复且潜在自相矛盾),“盈满世界空间”“没有将它们盈满”“我们被一切盈满”(把不及物动词用作及物动词)、“更加充满的目光”(把及物动词用作不及物动词)、“不啻于鸟”(词义理解和用法错误)。但是从这部新译的出版和接受情况看,显然不仅译者本人,而且编者、审校者和很多读者不仅没有觉得这样的汉语有问题,反倒是倍加赞扬。即便排除诗歌界难免的宗派情绪等因素,把这样的汉语和译文吹捧上天本身仍是个很值得反思的现象。

这个现象让我终于意识到当前的中国文学语言和文学翻译语言中存在一个更普遍的断层,这个断层表现为当前被许可乃至被推崇的文学和文学翻译汉语不仅同《红楼梦》等传统白话文学语言之间产生了深刻的断裂,而且也与新文化运动以来经典作家建立起的现代白话文学语言以及王力、朱德熙、吕叔湘等语言学家建立起的现代汉语规范与标准分道扬镳了。

文汇报:可是,把里尔克这样的您说的屈折语诗人翻译到属于孤立语的现代汉语时,难道不是会不可避免地违背一些现代汉语的成规么?您提到的这个译本是不是要在翻译中反映原文离经叛道的语言风格?

刘皓明:德语诗歌乃至西洋诗歌翻译对汉语成规的冲击与其说是违背,不如说是对汉语的扩展。西方诗歌翻译不是外国文学在汉语中的简单引入,它必然同时也是观察和思维方式、表达方式的引入。如果说翻译的诗歌在语言风格上有独特的追求,那么翻译所涉及的创新必然也会更多。但是无论扩展还是创新,就像弗里德里希关于西方现代派诗歌的论述那样,译者对其语言和风格必须是要有很强的控制力的,译者要驾驭语言,而不是被中外语言碾压。译文采用什么风格、在具体措辞上有何选择、句法如何构建、什么时候突破常规、什么时候对常规进行代数运算式变换、对常规的突破如何根植于常规本身等等必须都是有意为之,是长期语言修养和积累所形成的审美判断的产物。

对常规的突破和扩展必须有根有据。比如在前面举的几个汉译病句中,诗人的原文并没有使用类似的病句。翻译中却出现了这样的病句,这不是译者要传达原作的语言风格使然,而是译者驾驭不了母语,根本没有意识到他的汉语是有问题的,其结果就是被自己的母语碾压了。里尔克的语言超出常规的地方主要体现在偶尔杜撰新词或者把动词直接当名词用,从未也根本不可能违背诸如动词变位和时态等语法规则,这样的汉译没有原文依据,是译者汉语的问题。

– 要是用我翻译荷尔德林的风格策略来翻译里尔克,那就大错特错了 –

文汇报:您觉得诗人有重塑、锻造本国语言的作用,翻译者也应该有丰富自己母语的职责?

刘皓明:是的。为什么要读诗歌呢?就是因为大家觉得诗人能说出大家本来完全感觉不到,或者本来只能模模糊糊有一点意识的东西和道理,或者能把大家熟知的事情用人们做不到的方式说出来。诗人以其独特而高超的方式说出这些东西和道理,从而丰富了母语,因为这些话此前是从没有人说过或者说得这么好的。诗歌译者在丰富母语的职责方面与此类似,就像诗人应该对母语有最深入的感受力和理解力一样,理想的译者对自己的母语也应该有这样的感受力和理解力。

文汇报:您有比较推崇的中文翻译吗?

刘皓明:我一直非常推崇和合本圣经的语言,我曾在好几篇文章和几本书里讨论过和合本语言的话题。今天有些学者和读者批评和合本的语言是洋泾浜汉语,只能证明我前面提到的当代汉语与传统白话之间存在断裂的观点。举个例子,鲁迅的文章里会用“绍介”,不是“介绍”,《朱子语录》或者《儒林外史》里“亲切”这个词的词义与用法同今天通用的不一样,但是和合本中就包含很多这样的白话,这不是洋泾浜汉语,这是比我们今天说的白话更本土、更原生态的白话。

我并不是要大家恢复用“绍介”和“亲切”这类旧时用法,然而今天的人在和合本中读到类似的传统白话,便攻击它是洋泾浜中文,那就是数典忘祖了。而如果一个诗歌译者自身没有这样的汉语资源储备,对传统白话不熟悉,我很怀疑这人能胜任诗歌翻译工作。

文汇报:您翻译里尔克的时候会怎样措词,会从古典里面选词吗?翻译荷尔德林和翻译里尔克是否有所不同?

刘皓明:我在新书里也提到,翻译这两位诗人,采取的策略有同有异。相同之处在于对所谓浑圆句句法处理的一般原则,但在更具体的句法和词法处理上则是不一样的。

荷尔德林除了是个诗人,也很有学问,母语之外,对拉丁文和希腊文也有很深的了解。他写作的时候虽然是用德语,但头脑里活跃着希腊文,他是要在德语里模仿他所理解的索福克勒斯和品达,所以在荷尔德林翻译中,在词法上我采用了所谓语源学方法,在汉语资源上广泛利用和合本汉语乃至上古中古汉语。

里尔克则不然,他幼年失学,错过了系统学习西方文学传统和古典语言的机会,领他进入文学创作之门并长期影响他写作的一是外国文学,二是造型艺术,其中早期和中期对他产生最大影响的外国作家有波德莱尔、易卜生、丹麦作家克尔恺郭尔(Kierkegaard)和雅各布森(J.P. Jacobsen),都是同时代人或略早于他的人;造型艺术里对他产生过重要影响的有人们所熟知的罗丹、塞尚以及前面提到的蒙克等人。里尔克接触德国自己的诗歌正统是在1910年之后,即所谓中期阶段结束之后。在创作后期才开始接触母语诗歌的经典作品,对于一个作家来说,在正常情况下是不可思议的,但这恰恰就是里尔克的文学学徒之路。

里尔克则不然,他幼年失学,错过了系统学习西方文学传统和古典语言的机会,领他进入文学创作之门并长期影响他写作的一是外国文学,二是造型艺术,其中早期和中期对他产生最大影响的外国作家有波德莱尔、易卜生、丹麦作家克尔恺郭尔(Kierkegaard)和雅各布森(J.P. Jacobsen),都是同时代人或略早于他的人;造型艺术里对他产生过重要影响的有人们所熟知的罗丹、塞尚以及前面提到的蒙克等人。里尔克接触德国自己的诗歌正统是在1910年之后,即所谓中期阶段结束之后。在创作后期才开始接触母语诗歌的经典作品,对于一个作家来说,在正常情况下是不可思议的,但这恰恰就是里尔克的文学学徒之路。

从德国经典诗歌那里他学到了如何构建复杂的浑圆句,其结果便是在《哀歌》等后期诗歌里创造出一种独特的风格。应该如何刻画这种风格呢?在第五首哀歌的结尾,诗人曾经设想过一种理想的交欢状态:就像杂耍艺人叠罗汉那样“仅倚架在彼此身上的梯子”,失重地悬浮于虚空之中。这个意象可以拿来比喻《哀歌》的语言风格,其句法语法和词法的构造最终都在搭建这样一种“大胆高耸的造型”和“由快感成就的塔楼”。所以要是用我翻译荷尔德林的风格策略来翻译里尔克,把他的语言翻译得古奥、凝重、采用语源学方法、模仿和合本语言、使用古汉语词汇,那就大错特错了。我在《哀歌》翻译中要做的,是要让我的句子再现艺人叠罗汉式的动态平衡,在口语的汉语里搭建起这样一座由快感成就的塔楼。

总之翻译的风格要因原作者、因原文的风格而异。这就好像把白居易和黄庭坚译成外文,如果译文里两位诗人的文风完全一样,那就不能说译者反映了原作的语言风格。我的翻译当然并非要追求拗口,而是要依据原作,原文属于什么风格,译文就应该力争反映出来。

– 有问题的文学翻译语言和风格对当代汉语写作中的诸多问题负有不可推卸的责任 –

文汇报:您这些年写过一些诗歌翻译评论,刚才又提出汉语语言断裂这样的说法,您觉得这种断裂是什么原因造成的?

刘皓明:原因很多,就目前情况而言,主要有三个:一是中小学语文教材乃至教学的变化,二是识字率的近乎全覆盖的普及,三是互联网的作用。关于互联网的作用,我去年曾在贵报发过一篇杂文《谈谈数字化书写》(刊《文汇报·笔会》2016年9月14日),谈了一些最迫切的相关问题,这里就不重复了。关于语文教材,十几二十年前,我曾嘱托老同学缪哲先生代我作了一篇文章,针对中小学教材收入所谓“面朝大海,春暖花开”之类的当代诗歌作出批评。他写得很好,说出了我当时不便说的话。时文、当代诗歌等材料在语言水平上常常有各种严重缺陷和问题,在培养阅读习惯和审美趣味乃至价值观上往往有灾难性的效果。

至于识字率普及的问题,实际上是个书写人群的急剧扩展问题。这个现象很像古罗马帝国建立后,拉丁文和拉丁文学逐渐堕落的过程。古罗马文学的黄金时代在动荡的共和晚期和帝政初期,其原因之一是那时拉丁文使用的地区和人群还主要限于罗马及其周围的意大利地区,拉丁语是这些人真正的母语。等到罗马帝国建立,拉丁语扩展到广大的环地中海地区甚至更远,拉丁语的纯洁性很快就沦丧了,拉丁文学就一变而进入白银时代,再变则每下愈况,直至堕入黑暗时代。在汉语环境里,在过去几十年里,一方面在阅读和语言训练方面人们离传统白话乃至文言越来越远,另一方面,汉语的语言文化飞地(港澳台地区和其他海外华人区域)反作用于其母体,以上种种因素,使得以鲁迅、茅盾、老舍等经典作家为代表的新文化运动以来经典的白话在一定程度上沦丧了。

文学乃至文明的兴盛其实是个很脆弱的现象,它并不一定同国力的强盛同步或成正比,甚至常常背道而行。拉丁文学的例子外,还有德国中世纪文学史的例子。德国在12世纪曾经一度产生过杰出的宫廷文学(宫廷史诗和情歌),然而这个时期的辉煌随即便破灭了,直到16世纪宗教改革时期才开始复苏,文学史不是生物进化史,不是科技发展史。

文汇报:您在新书序言里提到重新捡起里尔克课题,是出自一种与里尔克接受现象有关的文化关怀,指的就是对当代汉语和文学状况的担忧吧?

刘皓明:我的序言里比较全面地概括了中外里尔克接受现象与中国当代文化中的一些相似之处和关联点。在前面说到的语言状况之外,我最后想着重从文学传承的角度谈谈这个关怀。

我前面提到里尔克不规范的早期教育和阅读使得他同西方以及德国的经典文学传统相隔绝,特别是他进入文坛主要是经由同代作家和德语之外的外国文学,他甚至自己也承认自己“没文化”。这一点同近几十年的中国文学状态很相似。不少当代中国作家公开承认外国文学译文对他们的写作产生了决定性影响,与此相对的是,很多当代作家对本土的经典文学更为陌生。因此外国文学翻译的质量,尤其是语言风格,对当代中国文学的作用与意义是无论如何不容低估的。

然而这一现象本身就是一种危机。正像里尔克因缺乏正规教育给他的创作造成不利影响一样,当代汉语文学完全或者过于依赖外国文学本身就引发了当代汉语文学中的一些问题,这些问题尤其表现于语言风格方面。不同的是,里尔克对外国文学的接受其实大都还是通过直接阅读外语文本进行的,特别是法语;而当代中国文学对外国文学的依赖则主要是通过译文实现的。20世纪前半叶的中国作家也普遍从西方文学中汲取灵感和营养,但是由于他们大多有旧式教育的语文底子,再加上他们接受西方文学几乎全都是通过外语直接阅读原文或者至少是原作的英译文、德译文、法译文,在语言资源上比20世纪后半叶到新世纪的许多人要好得多。鉴于这种情况,这就回到你前面提的问题,就是译者对丰富母语的责任和贡献,但是反过来,从消极方面说,有问题的文学翻译语言和风格也应该对当代汉语写作中出现的诸多问题负有不可推卸的责任,因为它们彼此之间形成了一种恶性循环。

文汇报:近些年来,您花了很大精力翻译外国诗歌,又从理论上讨论诗歌翻译问题,您的这些工作是不是旨在改变您不满意的文学和文学翻译语言风格的现状?

刘皓明:我的确希望能以西方诗歌翻译为试验田,扩张汉语文学语言的表现力,藉此同时也探索一种更新的语言-生活空间。

文汇报:这不是个容易的工作。

刘皓明:也不是个讨巧的工作,不过总得有人做。

原载《文汇学人》