冯象:腐败会不会成为权利

提出这个问题,不是耸人听闻。好些年了,每次社会调查都说,老百姓最关心、反对的事,就是腐败。下岗也关心,但那是害怕多于反对,领域也没那么广,性质也不同。再过二十年,如果腐败仍旧大盘高企,牛市不衰,会不会成为从业者的一项权利?这是一个很现实的问题。不光法律工作者要考虑(比方说经济犯罪案子养活了多少律师、会计,还有其他的人? ),大家都应当考虑。

先说权利。权利是现代(西方式)法律的基础。这至少有两层意思:假设您花半价买一件名牌皮夹克,回家先生/太太/朋友一看,断定是假冒伪劣,觉得上当受骗了,要求法律为您讨回公道。法律(通过有关部门/人员)问:您说的假冒伪劣侵犯了您什么权利?要是您说不上、写不出那个权利,法律就很可能:“对不起。喂,下一位!”———法律可不是秋菊的“说法”,人家得讲效率———当然,受贿徇情枉法的不算。原来,权利是一种资格、能力、特许、豁免,有了它(再加上其他必要的条件,例如金钱、知识、时间),才能劳法律的大驾,保护或促进以权利命名的各种利益。这是第一层意思。第二层,假设您说出了自己主张的权利,法律却仍不能还您公道。例如您要求像“王海打假”那样,按照《消费者权益保护法》双倍赔偿,法律却不承认您是“消费者”,因为据调查您是“知假买假”。这条理由,背后的那通理论、那场辩论、那杆标准,偏偏就有某项据说跟您冲突、比您重要的权利做依据。宣传出去,很多人都同意:法律没错,为索赔而“消费”,动机不纯,哪能鼓励呀?这么看,权利还是用来解释、宣传、生产和消灭(上述第一层意思的)权利的那一套套理由、理论、辩论和标准的总归宿。通俗地说,就是意识形态。特指马克思批判过的那部掩盖着矛盾的和倒置的现实的法权神话:“那座人的固有权利的伊甸园,那个大写的自由、平等、物权同边沁(Bentham) 的惟一领地”(《资本论》第一卷第六章)。

举一个有名的案例说明:

一九九一年十二月二十三日,倪培璐和王颖到北京国贸中心下属的惠康超级市场购物。在糖果柜台前看了一会儿,然后到另一货位选了一个相架。付过款,走出市场大门五六米处时,两名市场工作人员追来拦下她们盘问,还带到办公室让她们打开手提包、解外衣扣、摘帽子检查。两位消费者觉得人格受了侮辱,名誉遭到侵害, 据报道还曾有轻生的念头。终于,半年后向朝阳区人民法院提起民事诉讼,要求判令被告国贸中心赔礼道歉、消除影响并赔偿经济损失及精神损害抚慰金。

被告辩称,惠康超市关于工作人员有权在收银处检查顾客带进店内的包袋等规定,以公告形式张贴在市场入口处。原告一旦进入市场购物,即应视为自愿接受该规定,等等。很多人,包括吴祖光先生,听说后都挺气愤:“店大欺客”是“中国长期封建社会留下来的丑恶现象”哪!结果吴先生被国贸中心告了,指他在《中华工商时报》发表的一篇批评文章与事实不符,并且说某某“洋奴意识”、“恬不知耻”,已构成诽谤,侵害了国贸中心的名誉权。

法院怎么判?《最高人民法院公报》(1/1993)刊登的《倪培璐、王颖诉中国国际贸易中心侵害名誉权纠纷案》说:“法院认为:权利,是指法律赋予公民或法人可以行使的一定行为和可以享受的一定利益。公民或法人行使某一行为,如果没有法律的依据或者不符合法律规定,都不能自认为有权利行使这样的行为。”法律既然从未赋予商家盘问、搜查顾客的权利,惠康超市便无权张贴那张公告。即使张贴了,由于没有法律根据,也属无效。超市和(推定看了公告,接受其规定)进入超市购物的顾客之间,形成不了契约关系。没有契约上的权利,仅仅因为怀疑(而无确凿证据)原告偷拿货物,就盘问、搜查,便是严重侵害原告“依法享有”的名誉权。最后,经法院“查清事实,分清是非”,被告表示愿向原告道歉并各付一千元经济损失和精神损害补偿,请求原告撤诉。原告接受了“补偿费”,同意自行和解。法院裁定,准予撤诉。

表面上,“法院认为”这段话似乎主张权利法定,调过头来以法律为权利的基础,拒绝契约自由的原则。实际上这里有一个宪法性约束或难题,就是人民法院无权解释《宪法》:本来可能直接适用本案的《宪法》条款,如“禁止……非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体”(第37条),在审判中不许引用、讨论。法院只好借口权利法定,将“找法作业”推给被告,绕开这个难题(刘连泰,《我国宪法规范在审判中直接适用的实证分析与评述》,《法学研究》一九九六年六期)。说不出法律“赋予”即无权利张贴公告,这样的推论,当然是现实的倒置:大写的权利(意识形态)对权利的否定,或权利话语的无穷循环。然而 “法院认为”作为司法文件公开发表,和被告请求和解一样,也是法院“查清事实,分清是非”的结果,即以事实(问题)和是非(价值)为出发点界定权利、解释法律。所以此案同时表明,权利的界定在司法实践(和实际生活)中可以是“机会主义”的,可以为达到某一特定目标或效果(如反对商家“洋奴意识”,保障公民言论自由)而收窄、放宽。前些年《人民法院案例选》公布的一批案例,国家干部和科技人员“挂靠”全民或集体单位,利用业余时间承包业务收取报酬,因符合 “三个有利”和“深化科技体制改革”的政策,不算贪污受贿,便是放宽的一例。由此可见,法律“赋予”不了所有的权利;权利可以源于法律之外、之上而一样要求法律保障。在此意义上,权利可泛指任何“推定享有保障而他人不得干涉的重要利益”(波斯纳,《法理学问题》)。保障的推定或期许,则可来自多种与国家法律共生、重叠或冲突着的社会实践,如政策、道德、宗教、行业规范、乡约民俗等。

表面上,“法院认为”这段话似乎主张权利法定,调过头来以法律为权利的基础,拒绝契约自由的原则。实际上这里有一个宪法性约束或难题,就是人民法院无权解释《宪法》:本来可能直接适用本案的《宪法》条款,如“禁止……非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体”(第37条),在审判中不许引用、讨论。法院只好借口权利法定,将“找法作业”推给被告,绕开这个难题(刘连泰,《我国宪法规范在审判中直接适用的实证分析与评述》,《法学研究》一九九六年六期)。说不出法律“赋予”即无权利张贴公告,这样的推论,当然是现实的倒置:大写的权利(意识形态)对权利的否定,或权利话语的无穷循环。然而 “法院认为”作为司法文件公开发表,和被告请求和解一样,也是法院“查清事实,分清是非”的结果,即以事实(问题)和是非(价值)为出发点界定权利、解释法律。所以此案同时表明,权利的界定在司法实践(和实际生活)中可以是“机会主义”的,可以为达到某一特定目标或效果(如反对商家“洋奴意识”,保障公民言论自由)而收窄、放宽。前些年《人民法院案例选》公布的一批案例,国家干部和科技人员“挂靠”全民或集体单位,利用业余时间承包业务收取报酬,因符合 “三个有利”和“深化科技体制改革”的政策,不算贪污受贿,便是放宽的一例。由此可见,法律“赋予”不了所有的权利;权利可以源于法律之外、之上而一样要求法律保障。在此意义上,权利可泛指任何“推定享有保障而他人不得干涉的重要利益”(波斯纳,《法理学问题》)。保障的推定或期许,则可来自多种与国家法律共生、重叠或冲突着的社会实践,如政策、道德、宗教、行业规范、乡约民俗等。

明乎于此,就可以说腐败了。

“贪污和浪费是极大的犯罪”,这句话我想绝大多数人都会赞同,至少到目前为止。赞同,不仅因为是毛主席的话,而且还反映一种普遍的道德态度:贪污可耻。毛主席讲贪污,包括贿赂侵吞、勒索舞弊、假公济私等一切令干部被资产阶级“糖衣炮弹”打倒而腐败的行为。反腐败的斗争方式,是通过“三反”(反贪污、反浪费、反官僚主义)那样的运动:“全党的大清理,彻底揭露一切大中小贪污事件,而着重打击大贪污犯,对中小贪污犯则取教育改造不使重犯的方针”(引自薄一波《若干重大决策与事件的回顾》)。“贪污犯”分大中小而区别对待、分化瓦解、争取转变、挽救大多数,则是基于两类不同性质矛盾的学说。现在依法治国,不这么说话了。

今天腐败为什么成风,大案要案居高不下,论者见仁见智。或指公共权力未受制约,政经不分、党政一体而容易被人利用谋取私利;或责经济体制转型而出现价格双轨(计划价和市场价),刺激倒卖“寻租”;或怪传统文化、封建特权、西方腐朽生活方式,等等。惟有人们对腐败的容忍、迁就乃至辩护,作为一个道德立场和伦理价值问题,研究的还不多。这一点对于本文的讨论却至关重要。因为腐败既然有那么多原因和机会发生而难以“大清理”,在某些领域、某种场合,它差不多也可以“推定享有保障而他人不得干涉”了。比如医生拿病人红包,学校收家长“赞助”,就极少“彻底揭露”。那么,是什么东西还挡着腐败,不让它获得权利的待遇呢?恐怕也就是道德了。

于是,腐败要成为权利,“硕鼠”要扮作楷模、坐稳这个长那个委员的位子,就首先要贬低道德。这在法制建设(转型)中的社会,即是用大写的权利贬低道德,使之多元化“分大中小而区别对待、分化瓦解、争取转变”,逼它从“问题”和“是非”之域出走。然后,贪污是不是极大的犯罪,就可能作为道德中性的“纯”政策问题(例如经济效益)进入司法实践,要求法律回答。

举一个大案要案“褚时健等贪污、巨额财产来源不明案”分析:一九九八年八月六日,云南省人民检察院向云南省高级人民法院提起公诉,指控原云南玉溪红塔烟草 (集团)有限责任公司董事长兼总裁褚时健等三被告人利用职务之便,共同贪污公款三百五十五万美元;褚单独贪污一千一百五十六万美元;财产和支出明显超出合法收入人民币四百零三万元、港币六十二万元:构成贪污罪、巨额财产来源不明罪。褚在共同贪污犯罪中起主要作用,系主犯。

关于第一项指控(共同贪污),褚的辩护人没有质疑指控的主要事实,即被告人把玉溪卷烟厂在香港成立的国有独资分公司当做“小金库”,截留外汇烟和出口烟浮价款(差价款),再设立账外账,转至境外银行存放,计二千八百五十七万美元,从中私分三百五十五万美元。相反,辩护人把矛头指向适用法律,提出被告人既没有利用职权,也无贪污动机,私分不是贪污。利用职权一项,下面再谈,先看贪污动机。褚向检察院交代动机时称,当初接手当厂长,玉溪卷烟厂的规模、资产和昆明卷烟厂不相上下。干了十几年,玉烟厂翻了两番,抵得上四个昆烟厂,贡献不可谓不大。“有人说,你拿的少了!于是,心里就不平衡……出问题了。”

律师的辩护词(《中国律师》一九九九年三期)就此展开论证:“客观、公正地讲,按共产党实事求是、敢讲真话、敢讲实话的精神讲,褚时健该不该多得,该不该多分配?!褚时健有这个想法对不对,该不该?!因为他毕竟没有分配到四个昆明卷烟厂厂长的收入……烟厂每创造一个亿的税利收入,褚时健的收入才有一千元左右,或国有企业有一个亿的收益加上红塔山品牌价值,褚时健可分配得六百九十四元收入”(按:褚的合法月收入为三千多元)。接着,就引用江总书记在十四大和十五大报告中阐述的“按劳分配为主体,多种分配方式并存”,“效率优先,兼顾公平”等政策,问:“对褚时健等按照其劳动价值、劳动成果,根据其管理、决策、技术等,他应该分配多少?……他的合法收入应该是多少!”辩护人认为,真正“出问题”的不是被告人,是因为“市场经济发展过程中我们应该解决而没有解决处理好的问题严重存在,依照历史唯物论和辩证唯物论的物质决定精神,物质决定行为的原理,(他)才产生了不平衡心理,产生了私分的意识”。所以,私分差价款属于违规“按劳分配”,无贪污动机,不算贪污;顶多套一个集体私分国有资产罪,最高刑期七年。

律师的辩护策略,如说过头话、问假问题等,出了我们的讨论范围,且不说它。“按劳分配”云云,实际要法官考虑的,是中国法学界委婉地称作“法律滞后”或 “良性违法”的问题:法律规范(如贪污罪)不符合指导法律实践的党的政策(如“让一部分人先富起来”),跟法律应当体现、保护的社会价值相抵触。用自然权利理论的话说,便是公民有权违背“恶法”,因为他“天赋”(即“固有”)的“基本人权”(如果按劳分配也算其中一项)高于国家法律的“不良”规定。

这里,需要谈谈法律上贪污罪的构成。通常说(遵斯大林时代苏联刑法理论)构成要件有四,缺一不可:主观(直接故意)、主体(行为人身份,即“国家工作人员”等)、客观(行为,即“利用职务上的便利,侵吞”等)和客体(侵犯对象,即“公共财物”等)。要定被告人的罪,政府(控方)必须证明四要件齐全,并且所控行为的社会危害足以构成犯罪。(注:社会危害轻则不得检控、定罪。例如最高人民检察院最近试行的统一立案标准规定,国家工作人员贪污或受贿数额满五千元,或虽然不满五千元但影响恶劣、情节严重的,才予立案侦查。)

但是,“直接故意”仅指行为人(被告人)“明知自己利用职务之便所实施的行为会发生非法占有公共财物的结果,并且希望这种结果发生”,而不论行为出于何种动机。这一点,法庭上控辩审三方应该都是明白的:即辩护人抓住“动机”做“主观”的文章,并非心存侥幸,企图偷换概念;而是将辩论和定罪标准拔高到法律之上,到“人的固有权利”栖息的伊甸园,那座因为亚当、夏娃还未受蛇的诱惑吃智慧之果而“恬不知耻”、道德绝对中性的“贡献”与“分配”政策的天堂。所以, 辩护词才否认被告人利用职权。理由是差价款来源本不合国家规定(即非国家计划内的经营所得),性质属商业回扣,超出厂长管理的国有财产范围。私分即使不法,也与行使厂长职权无关。听起来像是狡辩,其实是主张公共财物未受侵吞。注意:“狡辩”在这里并无指责辩护律师之意。他也是法治社会道德多元化的产物, 须遵守律师的职业道德,包括热忱尽力为当事人服务,实现他的“重要利益”,换取自己应得的报酬。

法律怎么回答?《最高人民法院公报》编者按:一九九九年是全国各级法院“审判质量年”。为提高审判质量,包括法律文书质量,特发表本案(一九九八)云高刑初字第一号刑事判决书,“供各级人民法院参考,以便进一步推动审判方式改革的深化,尤其是法律文书制作水平的全面提高”。判决书没有正面回答“按劳分配” 的问题。只说对被告人的重大贡献,党和政府已经给予“政治上、物质上的荣誉和待遇”;无论功劳多大,都不能享有超越法律的特权。但“历史表现反映出的主观方面的情节(按:即动机),可在量刑时酌情考虑”。依法判决:被告人褚时健犯贪污罪……判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产人民币二十万元。

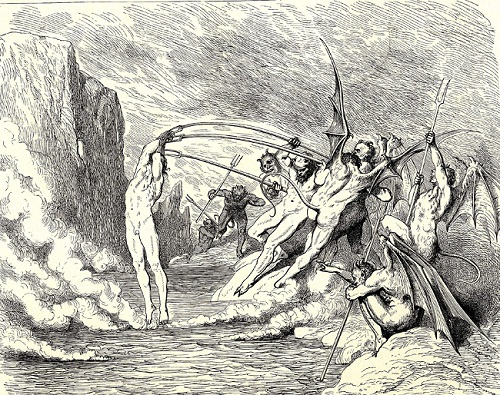

腐败会不会成为权利?乐观者道:你瞎说!这怎么可能?电视新闻报道,昨天他们还枪毙了一批头衔带“长”的呢!这么容易乐观的人,大概是信地狱的。地狱的第八层第五沟专门关(广义上的)贪污犯(barattier),一个个泡在滚沸的柏油里挣扎,直至被魔鬼钩起来撕碎。这是但丁说的,他七百年前访问过地狱 (《神曲·地狱篇》第二十一章)。

二〇〇〇年五月于麻省新伯利港