利求同:私家藏书的“不散之散”

前些年,媒体以大字标题“巴金赠书惊现旧书摊”、“谁亵渎了巴金”等等披露,有人在京城旧书摊上发现印有“巴金赠书” “北京图书馆藏书”等印章及国家图书馆(以下简称“国图”)财产登记号的外文书刊。还说摊主说的,是国图外文期刊部处理的过期期刊。据报导,巴金老人晚年很重视捐赠,曾六次向北京图书馆(后更名国家图书馆)捐赠书刊,其中一九八一、八二年两次捐出三千多册。家属回忆,巴老捐书是有计划的,比如《随想录》手稿,第一、四卷赠上海图书馆,第二、三卷给中国现代文学馆,第五卷则捐献国图。一时间,报刊上指责国图的文字如潮。巴老的子女更是感到震惊和伤心,认为国图“辜负了父亲的信任,也伤害了一位毕生视书如命的老人的感情”,因此要求国图归还捐赠的手稿。捐赠如此结局,大概是当事人始料不及的。但双方的初衷,应该是希望合作,妥善保存捐赠的书刊,为巴金和现代文学的研究作贡献。那么,问题出在哪儿呢?为什么事与愿违?乍一看,或许是国图疏于管理,造成受赠期刊“流失街头”,未能尊重巴老及家属的感情,产生不良社会影响。很可能,像报道的那样,有些“文化老人”和藏书家,本来想学巴老的,从此就不敢向国图捐赠了。然而细加分析,就会发现事情不那么简单;这里面还涉及私家藏书捐赠的一些基本原则及社会功能问题。因为捐赠不仅是藏家跟图书馆之间的合作,也是读者关心的事,还可能影响到学术研究和文化建设,我想,有必要讨论一下其中的道理,研究一两个“案例”或值得学习的榜样。

一般而言,图书馆的功能特色和声誉,多是由藏书决定的;发展藏书便是图书馆的生命线。藏书作为一项社会事业,却离不开私人即藏书家的贡献。真正的读书人都是爱书的。用心挑选,四处访求,持之以恒,就成了藏书家。追源溯史,私家藏书可谓现代图书馆的鼻祖。世界上好些有名的图书馆,都始于私家藏书,尤其珍本善本大多来自私人捐赠和洽购。比如,哈佛大学图书馆系统是美国最老,也是世界最大的学术图书馆,拥有七十多个分馆和一千五百多万藏书。它的“出身”却并不显赫,第一批藏书得自一位剑桥毕业生约翰·哈佛先生一六三八年的遗赠,约四百册,以《圣经》与神学著作为主,还有语法、词典和古希腊罗马文学,都是主人从英国带来的。大学就以这位捐赠人(benefactor)的名字命名,叫哈佛学院。如今校园里常见到游客站在哈佛先生的铜像下,手摸他的皮鞋留影,皮鞋下方刻着几个字,称他是大学的“创始人”(founder),却是一个“美丽的错误”——可见图书馆对于一所珍爱传统的大学,在师生心目中的崇高地位。再如,拥有世界第四大藏书的纽约公共图书馆,也是以私家藏书起家的,每年都有大批私人捐赠。镇馆之宝则是流入美国的第一部“古登堡《圣经》”,受赠于图书馆的创始人之一列诺克斯先生(详见拙文《“我依然信赖着人民”》)。

一般而言,图书馆的功能特色和声誉,多是由藏书决定的;发展藏书便是图书馆的生命线。藏书作为一项社会事业,却离不开私人即藏书家的贡献。真正的读书人都是爱书的。用心挑选,四处访求,持之以恒,就成了藏书家。追源溯史,私家藏书可谓现代图书馆的鼻祖。世界上好些有名的图书馆,都始于私家藏书,尤其珍本善本大多来自私人捐赠和洽购。比如,哈佛大学图书馆系统是美国最老,也是世界最大的学术图书馆,拥有七十多个分馆和一千五百多万藏书。它的“出身”却并不显赫,第一批藏书得自一位剑桥毕业生约翰·哈佛先生一六三八年的遗赠,约四百册,以《圣经》与神学著作为主,还有语法、词典和古希腊罗马文学,都是主人从英国带来的。大学就以这位捐赠人(benefactor)的名字命名,叫哈佛学院。如今校园里常见到游客站在哈佛先生的铜像下,手摸他的皮鞋留影,皮鞋下方刻着几个字,称他是大学的“创始人”(founder),却是一个“美丽的错误”——可见图书馆对于一所珍爱传统的大学,在师生心目中的崇高地位。再如,拥有世界第四大藏书的纽约公共图书馆,也是以私家藏书起家的,每年都有大批私人捐赠。镇馆之宝则是流入美国的第一部“古登堡《圣经》”,受赠于图书馆的创始人之一列诺克斯先生(详见拙文《“我依然信赖着人民”》)。

私人向图书馆捐赠(包括遗赠)藏书,在欧美是看作造福公益的,所以国家有一整套法律规章,例如免税待遇,支持捐赠。在我国,随着经济起飞,教育普及,社会逐渐富裕,热爱藏书的国民大增。去年创办的《上海书评》,每周介绍一个书房,图文并茂,把读书人跟藏家的强烈的求知欲、执著的事业心展现出来,也是这潮流的一份记录。人之常情,藏家在自己鉴赏使用,同好间交流切磋之余,总是希望一生心血的收藏能够得到社会认可,有助于他人求知和学术进步,成为公器而长久完整地得到保存。可是现代社会高度商品化,利润驱动,拍卖业无孔不入,让私家藏书难以世代传承。所以,越来越多的藏家经过慎重考虑,都选择了图书馆为自己藏书的理想之归宿。

藏家捐赠是个人意愿的实现,图书馆却大多是公共机构(包括由私人基金建立的向公众开放的非盈利机构)。私家藏书通过捐赠/遗赠,完成财产或法律上物权的转让,成了图书馆即公共机构的收藏。私家藏书的“脱胎换骨”还有更深一层的意义,即通过捐赠人的自愿行为,把藏书分离出私人领地——个人地位、财富、欣赏趣味、收藏目的等——加入图书馆所代表的公共领地,向读者开放,成为社会生活的组成部分和独立的学术研究的对象。这一场所的转换,实际上是从藏家支配的私人生活语境进入图书馆服务的公共话语语境。公共话语及其支配性功效,如福柯所言,是现代社会组织的“纲”。在这个由理念、态度、行动、信仰及实践组成的言说系统中,人们自觉或不自觉地遵循着一套系统化的语汇表达甚至行事风格,限定是非和真理谬误的疆界,从而对事物作出观察、评价。藏书人决定捐赠图书馆,就是选择服从公共话语的行为准则和价值标尺,个人意志从前排退居后位。图书馆藏书的管理评价,遵从的则是图书馆的读者、研究者和公众的集体意志,服务于公众的需要。换言之,捐赠藏书的命运,从长远来看,是由公共话语的建构,而非捐赠人的意愿所决定的(参见基特,页253-268)。

这一点我们还可以换一角度观察。藏书之能够捐赠,是因为有价值、有用。有趣的是,同是捐赠,钱款和物资的价值不因捐赠改变;而藏书的价值却易受捐赠带来的话语语境转换的影响。这是因为,货币物资的价值跟着市场走,不是社会共享的精神财富。藏书的价值,却是人们的情感、寄托的理想和使用功能的结合,因所处的话语语境不同,价值也不同。以个人兴趣和需要建立的私家藏书,充满个人情感、智力、立场之主观色彩和倾向,其价值在进入公共话语后,评价系统变了,就会发生变化,甚至重新定义。藏书的主观情感价值引退,客观的文化社会学术价值独立出来,接受历史的评判,并由此进一步影响到藏家和捐赠人的贡献即历史地位。现代图书馆是一门复杂的公共事业,视读者需要发展藏书,提供服务,以期实现最优成本效应和管理功能,促进各级教育、学术研究和公众文化生活的繁荣。根据这一使命,图书馆“照章办事”,把受赠藏书纳入馆藏和读者服务系统,加以评价管理。其间的一些处理安排,如果与藏家或捐赠人的个人意志、需要或感情发生矛盾,也就不奇怪了。实际上,这公共话语的制约在藏家决定捐赠的那一刻就开始了。图书馆能够提供的回报,则是一种藏家本人无法独力实现,却十分向往的可能性,即私人藏书的最高境界:进入公共记忆而成为历史,经受人们长久地回顾、论说和评价。

这一可能性,便是捐赠人参与公共话语建构的动力和出发点;它的实现,则首先取决于图书馆和藏家双方的智慧、坚持及精诚合作。因此,捐赠人须了解图书馆的藏书管理原则、发展方向和读者需求,理智地设计捐赠方式,积极营造有利于捐赠藏书长久保存的公共环境。这么做既是明智之举,也是捐赠的一项基本原则。

具体说来,有两方面要特别注意。首先,服务读者是图书馆最大的公益,所有馆藏概不例外,这是捐赠人不可不考虑的。比方说,收藏贵在完整,无论对于鉴赏、保存、研究抑或使用。倘若一部收藏拆散了捐赠,例如上述巴老的《随想录》手稿一分为三,仿佛留作纪念,就不是理想的做法。这是因为那手稿的主要价值在学术研究,即对作者和现代中国文学的研究,其次才是它的纪念意义;后者依存于前者——有研究才会有纪念。手稿拆散,就颠倒了两者的位置(参见艾尔斯纳,页255-256)。更重要的是,给读者和学者造成不便,也不利于永久保存,客观上降低了手稿的研究价值,与捐赠的最终目标和最高境界矛盾。这是藏家应记取的一个教训。其次,捐赠人需要与藏书同步,完成心理上的语境转换,克制个人感情,公益为先,尊重公共话语的思维方式。藏家对多年的精心收藏怀有深厚的感情,理应受到社会的尊重。但历史很诡吊,公众的长期记忆力有自身的逻辑和基于公共话语的“感情”。图书馆既是公共机构,它重视的无非是藏书的实用、研究和历史文化价值,并据此管理使用(借阅展览复制出版),决定保存或淘汰。因此,我们要求图书馆永远“尊重”捐赠人的感情是不现实的,这样期待有时反而会干扰捐赠人的考量,不利于公益,也不符合捐赠的大目标。相反,只有把纪念留在私人语境,将个人情感剥离出藏书和捐赠程序,才能更好地设计捐赠,给藏书找到最合适的图书馆,充分实现它的社会价值。而图书馆方面,明了并接受了捐赠人的意愿和考量,就能够根据专业管理程序,尽快尽善地将捐赠藏书开放,通过读者的使用和学术界的研究,激活藏书在公共话语语境中的生命力。

实际上,捐赠人对于藏书的公共话语建构,是可以在多方面促进的。经验表明,只要依照藏书捐赠的公益为先的原则,细致周到地设制捐赠方案,大致就能成功。哈佛大学侯敦(珍本善本)图书馆的“约翰生博士收藏”便是一个经典的范例。

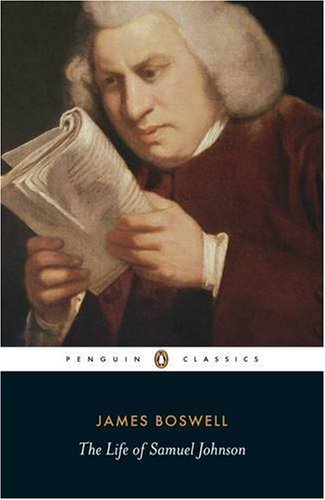

约翰生博士(1709~84)是十八世纪英国文学大家和传奇人物,曾以一人之力编撰了英语有史以来的第一部大辞典。侯敦图书馆的“约翰生博士收藏”,是著名收藏家唐纳德·海德先生和夫人玛丽的捐赠,包括约翰生与友人的书信、手稿、初版著作、肖像,乃至约翰生用过的文具器皿等,总计一万五千件文物。这是全世界品质最高的以约翰生博士为主题的珍贵收藏。收藏的建立,在很大程度上体现了玛丽夫人的学养和专业精神。玛丽是哥伦比亚大学英文系博士,专攻伊丽莎白时代文学。一九三九年与纽约律师海德结婚,夫妇俩都爱书,但收藏的开端却近乎偶然。新婚不久,玛丽在底特律一个书展上买了几本伊丽莎白朝的古书,丈夫一听价钱,叨唠了几句,说是奢侈。玛丽也觉得贵了,但她道歉的方法,是跑回书展再买两本精美的好书送给丈夫,表示抚慰:约翰生的大辞典(1755)和被誉为英文传记高峰的包斯威尔《约翰生传》(1791)。这份道歉的礼物,便是日后专题珍藏的缘起。海德夫妇的收藏以艺术质量和历史重要性为标尺,常听取专家学者的建议。同时,他们还很注意收藏的社会影响和学术研究。入藏约翰生生前离不开的银制雕花茶壶那一次,他们邀集友人举行家庭化妆庆祝派对,仆人穿上十八世纪衣着,用那把茶壶续水,“分享”文学巨人两百年前的日常生活。玛丽除了收藏,还勤于研究,写过两本关于约翰生博士及其文学圈子的专著,成为十八世纪文学的专家。

约翰生博士(1709~84)是十八世纪英国文学大家和传奇人物,曾以一人之力编撰了英语有史以来的第一部大辞典。侯敦图书馆的“约翰生博士收藏”,是著名收藏家唐纳德·海德先生和夫人玛丽的捐赠,包括约翰生与友人的书信、手稿、初版著作、肖像,乃至约翰生用过的文具器皿等,总计一万五千件文物。这是全世界品质最高的以约翰生博士为主题的珍贵收藏。收藏的建立,在很大程度上体现了玛丽夫人的学养和专业精神。玛丽是哥伦比亚大学英文系博士,专攻伊丽莎白时代文学。一九三九年与纽约律师海德结婚,夫妇俩都爱书,但收藏的开端却近乎偶然。新婚不久,玛丽在底特律一个书展上买了几本伊丽莎白朝的古书,丈夫一听价钱,叨唠了几句,说是奢侈。玛丽也觉得贵了,但她道歉的方法,是跑回书展再买两本精美的好书送给丈夫,表示抚慰:约翰生的大辞典(1755)和被誉为英文传记高峰的包斯威尔《约翰生传》(1791)。这份道歉的礼物,便是日后专题珍藏的缘起。海德夫妇的收藏以艺术质量和历史重要性为标尺,常听取专家学者的建议。同时,他们还很注意收藏的社会影响和学术研究。入藏约翰生生前离不开的银制雕花茶壶那一次,他们邀集友人举行家庭化妆庆祝派对,仆人穿上十八世纪衣着,用那把茶壶续水,“分享”文学巨人两百年前的日常生活。玛丽除了收藏,还勤于研究,写过两本关于约翰生博士及其文学圈子的专著,成为十八世纪文学的专家。

海德夫妇很早就考虑给珍藏找永久的归宿了。选择哈佛,是因为侯敦图书馆的馆藏声誉和哈佛英语系几代杰出学者建立的十八世纪文学研究的深厚传统。故而早在七十年代,就捐资在侯敦图书馆修建了“海德藏书室”。二〇〇四年,玛丽去世一周年之际,侯敦图书馆迎来了全部“约翰生博士收藏”。为了确保这一珍藏妥善管理和使用,玛丽还有更周密的考虑:遗赠包括一笔专项基金,用以设立一个图书馆员职位,专职管理珍藏;及一份丰厚的资金,供继续收购扩充收藏,支持十八世纪文学的教学研究。侯敦图书馆也十分努力,不负期望,仅用两年时间就完成了整理和分类编目,向全世界学术界开放。今年是约翰生博士诞辰三百周年,侯敦图书馆将于八月举办“约翰生三百年”国际研讨会。多年来,约翰生研究的持续繁荣和大众媒体对他的兴趣有增无减,同藏家与受赠图书馆的专业精神和长期努力是分不开的。反过来,学术研究和公众兴趣也大大提升了海德藏书的使用率和知名度。如今,海德藏书不再属于海德夫妇,而化作了学术公器即向世界各国学者开放的文化遗产。在这个意义上,海德夫妇的捐赠是非常成功的。也许有人会说,他们成功是因为有钱,一般小藏书家没法效仿。但海德夫妇尤其玛丽七十多年坚持不懈,几乎完美地实现了收藏和捐赠的基本原则。他们所付出的心血和努力,绝不是仅仅有钱就可以做到的。正是他们自始至终坚持公益为先,换来了图书馆、读者和学术界的高度评价;于是他们对珍藏和学术的热爱也得以在公共语境中延续,成为珍藏的历史文化价值的一个组成部分。

海德捐赠还给了我们一个重要的启示:捐赠应及早安排。早在上世纪七十年代,海德夫妇就为“约翰生博士收藏”敲定了侯敦图书馆为永久归宿,并做出具体方案。后来海德先生去世,玛丽夫人改嫁英国爱克莱斯子爵,并不影响捐赠的顺利实施。传统上,私家藏书一般留给后代,由家族传承,许多珍贵的收藏就是这样保存下来的。进入现代资本主义社会,传承的环境大变。商品化被奉为天经地义,人们越来越习惯用成本利润等市场观念来看待、处理人事,包括藏书。藏家的后代如果对先人的收藏无兴趣,不能理解并珍惜藏书的精神价值,就很可能更关注藏书的商品价值。加之,市场经济免不了起伏动荡,家族财富不易延续,藏书的世代传承已基本不可指望。藏家为了防止身后藏书散失,沦为商品“贱价”出售,最可靠的办法,还是生前就做好捐赠方案,并且亲自安排执行。如此,方能保证自己的意愿得到忠实的贯彻。

南开大学图书馆老馆长来新夏先生,就这么做了。来老是前辈史家,长期研究、收藏地方志,成果斐然。二〇〇七年,九十高龄的来老在《中华读书报》著文,谈聚书之乐,叹散书之难,说到“聚久必散”的道理和妥善安排藏书的“不散之散”之福。“几间屋的藏书,身后任其散失,何如生前自家料理,免得贻累子孙……化私为公,捐赠社会,不失为上策”。遂决定大图书馆不捐,因为它们藏书丰富,无需锦上添花,也免得像巴老的外文期刊那样,落一个被剔旧处理的结局。来老将藏书送还故里,赠给了故乡萧山。当地政府在新建三万多平米的图书馆中,划出一块区域,建立专藏,保存来老的手稿、著述和藏书;藏书中的方志,则在史志办公室另立一方志馆。就这样,实现了要珍藏“不散之散”的心愿。

英雄所见略同:前两天报上读到一条消息,美国谜语大王、执掌《纽约时报》纵横填空字谜和全美公共电台(NPR)周日字谜节目的威尔·肖茨先生,订立了遗赠方案,将自己收藏的两万多件谜语文献包括十六世纪珍本,全数捐给母校印地安纳大学。肖茨先生今年五十七岁,就早早开始同母校图书馆商讨制定捐赠收藏的具体步骤,并通过媒体向公众宣布,使得遗赠意愿获得明确的法律效果。我想,这样的精心安排,将来藏于印地安钠大学的“肖茨谜语收藏”,是会像侯敦图书馆的“约翰生博士收藏”、萧山图书馆的“来新夏先生专藏”一样,造福于学术研究和社会公众,永葆不散的。

二〇〇九年四月

- 艾尔斯纳等(John Elsner & Roger Cardinal)(编):《收藏文化》(The Cultures of Collecting),哈佛大学出版社,1994。

- 戴维斯(Philip John Davis):《盎格鲁美利坚文学庇护人——爱克莱斯子爵夫人》,载《当代评论》(Contemporary Review),1/2004。

- 基特等(Russell Keat, Nigel Whiteley & Nicholas Abercrombie)(编):《消费者的权威》(The Authority of the Consumer), Routledge, 1994。

原载《读书》二〇〇九年十一月号

当事者真不知道如何行事?何以改变?