田雷:通向费城的道路——麦迪逊的“新政治科学”

波托马克河发源于阿巴拉契亚山脉西麓,河道向东穿越蓝脊山脉,先后流经弗吉尼亚州、马里兰州、华盛顿特区,最终汇入大西洋的切萨皮克湾。我们的美国宪法之旅不妨从这条美国南北交接处的界河开始。将时间拉回1785年,独立战争结束后,解甲归田的华盛顿将军并非只在山庄内享受宁静的田园生活。弗农山庄背靠波托马克河的南岸,在将军的憧憬中,这条河分切着新国家的南北,开发后的河道不仅是深入阿巴拉契亚山脉以西的天然水道,而且将成为接入欧洲市场的贸易主航道。在头一年,华盛顿甚至用去数周时间亲自深入波托马克河上游,寻找将其与俄亥俄河连接起来的路线。

但眼下的现状却让华盛顿颇为心灰意冷。独立战争胜利后,一旦共同的敌人不复存在,勾连起北美十三邦的不再是一种浮沉与共的情感纽带,而是彼此之间由于利益纠葛所导致的贸易冲突。在这条波托马克河上,马里兰与弗吉尼亚就存在着河道航运、水产、税收的争议。而波托马克河的争端不过是独立后美国政治乱象的一个缩影。摆脱殖民统治后,北美各邦没有建立起一个统一的民族国家。在这个私利、恣意与猜忌肆虐的政治体内,华盛顿将军所设想的统一的国内市场不仅无法实现,甚至连合众国是否可以自保都是未知之数。

但眼下的现状却让华盛顿颇为心灰意冷。独立战争胜利后,一旦共同的敌人不复存在,勾连起北美十三邦的不再是一种浮沉与共的情感纽带,而是彼此之间由于利益纠葛所导致的贸易冲突。在这条波托马克河上,马里兰与弗吉尼亚就存在着河道航运、水产、税收的争议。而波托马克河的争端不过是独立后美国政治乱象的一个缩影。摆脱殖民统治后,北美各邦没有建立起一个统一的民族国家。在这个私利、恣意与猜忌肆虐的政治体内,华盛顿将军所设想的统一的国内市场不仅无法实现,甚至连合众国是否可以自保都是未知之数。

1

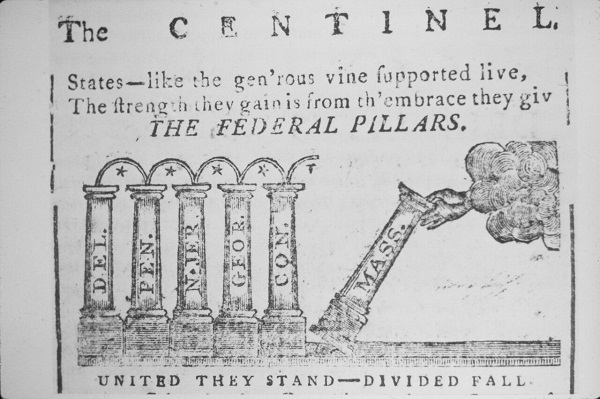

1786年9月的第一个周一,原本是安纳波利斯会议预定的开幕之日。安纳波利斯会议全称“救治联盟政府之弊代表会议”。顾名思义,此次会议的目的端在讨论现有政体的弊病,寻找邦联的变革之道。但会议未能如期召开,等到9月11日,才陆续有纽约、宾夕法尼亚、新泽西、特拉华、以及弗吉尼亚的十二位代表到达会议地点。在短暂商讨四天后,与会代表决定休会。当然,出席此次会议的代表也不是无功而返。正是在这批改革派代表们的倡议下,邦联会议决定在1787年5月在费城召开会议,商讨《邦联条款》的修正事宜。

安纳波利斯会议原本希望找到变革邦联体制的政治良药,但议会的流产本身却再好不过地暴露出问题的症结所在。就在会议曲终人散之时,新罕布什尔、马萨诸塞、罗德岛、北卡罗来纳的代表尚在赶赴会议的旅途之中。十八世纪末期北美大陆的交通可谓是路遥且阻。现代工业革命催生的汽船、火车尚未出现。长途旅行的行者经常会遭遇恶劣的天气、糟糕的路况。但地理因素并不足以解释安纳波利斯会议的失败。革命战争后,诸邦在邦联体系内俨然成为自由的独立王国,而邦联会议却既无权威也无强力去节制地方的政治活动。作为会议的东道主,马里兰议会压根对此次会议视而不见,甚至没有委派代表赴会。而康涅狄格、南卡罗来纳、佐治亚也不约而同地压下邦联的会议召集令。

问题的根子还是在于,北美大陆在脱离英国宗主国的统治后究竟建立了一个怎么样的政治体。换句话说,此时的邦联究竟是一个民族国家,还是一个邦国联盟,抑或是一种介于两者之间的政治实体?事实上,当革命军人在战争胜利复员回家后,北美大陆的英属殖民地只是摆脱了她们与宗主国之间的政治脐带,但她们彼此之间的政治联系却依然没有建立起来。从独立战争胜利的那一刻,北美大陆的东海岸赶走了英国的政治权威。但革命者破而不立,他们只是返回各自的家乡,却忘记了将原有的殖民地组织起来。用美国历史学家雷克夫的话来说,在这时的美利坚合众国,一种全新的国家政治尚付阙如。

作为1781年《邦联条款》所建立起的唯一常设机构,邦联会议虽然有“congress”之名,但却无国会之实。邦联会议由各邦议会指定派驻的一位代表所组成。如果说现代国家要求政府可以直接与人民进行对话,那么邦联体制却是以邦为基本的政治单元。因此,邦联体制的问题并不是权力多一点或少一点,而在于邦联政府从来都称不上中央政府,而毋宁是一种邦国间的友谊同盟。有些邦将派驻“国会”的代表称为“大使”,这多少透露出问题的症结所在。

作为1781年《邦联条款》所建立起的唯一常设机构,邦联会议虽然有“congress”之名,但却无国会之实。邦联会议由各邦议会指定派驻的一位代表所组成。如果说现代国家要求政府可以直接与人民进行对话,那么邦联体制却是以邦为基本的政治单元。因此,邦联体制的问题并不是权力多一点或少一点,而在于邦联政府从来都称不上中央政府,而毋宁是一种邦国间的友谊同盟。有些邦将派驻“国会”的代表称为“大使”,这多少透露出问题的症结所在。

但一旦政治上取得独立,新的全国性政治的要求也随即生成。英军早已在北部和西部虎视眈眈;西班牙也关闭了密西西比河的下游;美国的航船在地中海时常遭到袭击,船员被贩卖为奴。在内政方面,终其整个邦联时代,邦联会议始终无法处理好西部土地、税收岁入、外交关系、以及贸易冲突的问题。但邦联体制的改革却是知易行难。《邦联条款》规定任何修正都要求各邦全体一致的同意。事实上,《邦联条款》从提出到批准就花去三年的时间。寄望于各邦可以捐弃前嫌改革邦联体制,这在当时的政治条件下几乎是一项不可能的任务。在邦联的议事过程中,罗德岛从来都是一个蒸不烂煮不熟的铜豌豆。但只要有她一票否决,任何根据邦联条款来改革邦联的行动注定会归于失败。邦联体制走入了自设的逻辑悖论之中。但现实的内忧外患已经不容改革者再做等待。再优柔寡断,合众国就将分裂为以新英格兰、中部、以及深南部为基础的三个新国家。

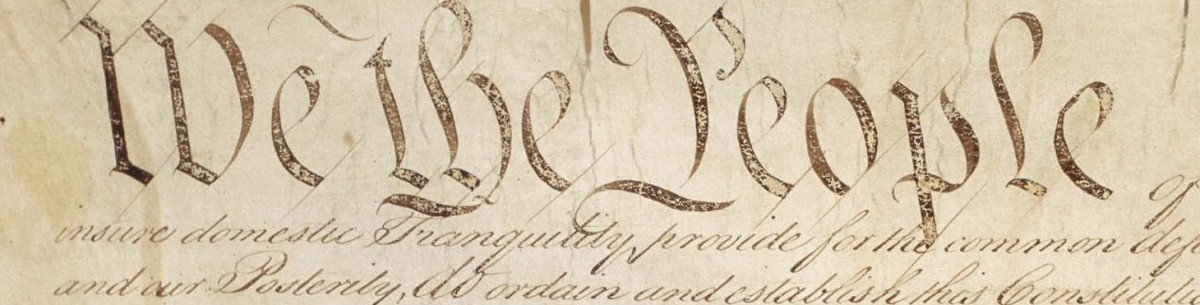

正是在这一生死存亡之季,1787年夏天的费城,会议代表们抛开《邦联条款》另起炉灶,将秘密草拟的新联邦宪法交付各州人民来批准,并且规定只要有九州批准新宪法,新宪法即告生效。关于费城制宪本身是否“合法”,向来都是学术史上的一段公案。耶鲁法学院的阿克曼教授认为费城会议仅被授予修改《邦联条款》的权力,因此有制宪者们是“离经叛道的国父”之说。但阿克曼教授的弟子阿玛教授在这一问题上或许看得更准确。阿玛认为《邦联条款》只是邦国之间的外交协议,还算不上建国的宪法。如果说1776年的第一代革命者完成了独立的任务,挥刀斩断北美大陆与大英帝国之间的宪法脐带,那么1787年的第二代革命者则完成了建国的任务,新宪法廓清了联邦-州-人民三方之间的政治关系:主权邦变成了联邦宪法之下的州政府,而来自“我们人民”的授权则构成了新联邦政府的政治基础。

2

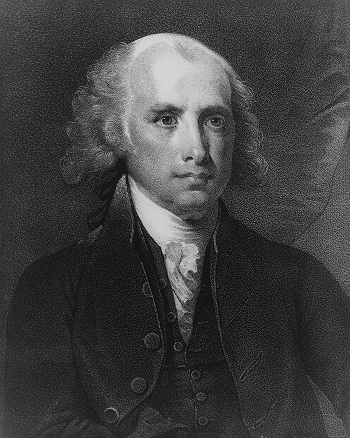

如果说华盛顿是第一代革命者的领袖,那么他来自弗吉尼亚的老乡麦迪逊就是第二代革命者中的大脑。麦迪逊生于1751年,在独立前夕的1772年毕业于新泽西学院。这位瘦小、害羞、孱弱的年轻人从未走向美国革命的第一线,但革命却成为麦迪逊命运的拐点。从1776年至1779年,麦迪逊当选为弗吉尼亚议会的议员,也是在此时结识了亦师亦友的杰斐逊。1780年至1783年,他被委派为弗吉尼亚派驻邦联会议的代表,国会任期届满后,麦迪逊在1784年至1786年重新回到弗吉尼亚议会。麦迪逊曾在1784年与华盛顿一道推动了开发波托马克河上游的立法,也曾在安纳波利斯会议前夕亲自拜访弗农山庄,寻求华盛顿将军对此次会议的支持。

费城会议召开时,年仅三十六岁的麦迪逊已经有了十多年的政治经验。费城对于麦迪逊而言并不陌生,作为邦联政府所在,麦迪逊曾在担任弗吉尼亚国会代表时在这里渡过三年半的光阴。在费城会议外地代表中,麦迪逊是第一位到达费城的。事实上,他有意提前到达费城,客居在会场外的一家旅店内,开始思考他自1780年以来的政治经验。对于麦迪逊来说,这场探索早在麦迪逊由邦联会议返回弗吉尼亚后就已经开始。1786年的冬春季节,麦迪逊在家闭门研读杰斐逊从巴黎寄来的有关“古代与现代的邦联”的两大箱子著作。而在安纳波利斯会议召开前,麦迪逊特地取道纽约去考察当地的地方政治。于是提前到达费城的时间中,麦迪逊总结此前的阅读和经验,他的思考就体现在这时写就的《美国政治体制之罪恶》。可以说,在费城独立钟再度敲响之际,会场内的麦迪逊已是成竹在胸。他自信已经找到医治美国政治之弊病的药方,而事实上,他设计的弗吉尼亚方案也一直主导着制宪会议的议程,制宪会议的历史也可以书写成有关麦迪逊方案的辩论史。

费城会议召开时,年仅三十六岁的麦迪逊已经有了十多年的政治经验。费城对于麦迪逊而言并不陌生,作为邦联政府所在,麦迪逊曾在担任弗吉尼亚国会代表时在这里渡过三年半的光阴。在费城会议外地代表中,麦迪逊是第一位到达费城的。事实上,他有意提前到达费城,客居在会场外的一家旅店内,开始思考他自1780年以来的政治经验。对于麦迪逊来说,这场探索早在麦迪逊由邦联会议返回弗吉尼亚后就已经开始。1786年的冬春季节,麦迪逊在家闭门研读杰斐逊从巴黎寄来的有关“古代与现代的邦联”的两大箱子著作。而在安纳波利斯会议召开前,麦迪逊特地取道纽约去考察当地的地方政治。于是提前到达费城的时间中,麦迪逊总结此前的阅读和经验,他的思考就体现在这时写就的《美国政治体制之罪恶》。可以说,在费城独立钟再度敲响之际,会场内的麦迪逊已是成竹在胸。他自信已经找到医治美国政治之弊病的药方,而事实上,他设计的弗吉尼亚方案也一直主导着制宪会议的议程,制宪会议的历史也可以书写成有关麦迪逊方案的辩论史。

在麦迪逊所处的时代,政治还是一种地方性的事务。真正决定公民安全、健康和福利的并不是遥遥在上的中央政府,而是看得见也摸得着的地方政府。在麦迪逊看来,在美国独立战争的“近乎奇迹”的胜利后,软弱无能的邦联政府必须得到改革,否则合众国在弱肉强食的国际环境下难以自保。但最主要的问题还是麦迪逊所目睹的地方政治中的混乱与腐败。十八世纪末的美国人以革命驱赶走恣意统治的英王,人民主权的意识形态就走向了政治舞台的前台。但在现实的后革命政治中,人民主权却蜕变为野心政客所蛊惑的立法者暴政。麦迪逊就曾在1786年底致信给他在国会的继任者门罗,信中写道:“多数人的利益已经成为对与错的政治判准”。但麦迪逊既不是将民主潮流看作必须严防死守的洪水猛兽,也并非时刻警惕民主所可能带来的多数人暴政。因此,比尔德完全以有产者的经济私利来猜度制宪者的动机,认为费城制宪不过是经济精英所劫持的一次反革命,则未免有失公允。

当然,在目睹了诸邦政治的种种怪现状之后,费城会议前后的麦迪逊也对大众政治产生了前所未有的怀疑。我们不妨对照一下麦迪逊和杰斐逊这对性格迥异但却保持着终生友谊的建国之父。麦迪逊和杰斐逊的共同之处在于他们都不信任政府权力,即便是民选议会的立法权力。但两人的理据却是南辕北辙。杰斐逊担忧立法者在当选后会摆脱大众选民的控制,以政治精英的利益作为立法行动的指针;而麦迪逊则害怕民选立法者完全成为选民的喉舌,失去独立思考和判断的政治能力。换句话说,杰斐逊关心的是多数人的权利,在他看来,人民永远都是对的。他曾在巴黎写信给麦迪逊谈到谢斯起义:“我喜欢偶尔发生的叛乱,正如大气中的一场风暴,它净化了空气。”而麦迪逊则关心少数人的权利,尤其是在疾风骤雨式的后革命政治中,麦迪逊所设计的联邦宪法意在让政治缓慢下来。从三权分立、两院制、联邦制、到总统之立法否决权,新宪法的核心机制都试图塑造出一种和风细雨的政治风格。

当然,在目睹了诸邦政治的种种怪现状之后,费城会议前后的麦迪逊也对大众政治产生了前所未有的怀疑。我们不妨对照一下麦迪逊和杰斐逊这对性格迥异但却保持着终生友谊的建国之父。麦迪逊和杰斐逊的共同之处在于他们都不信任政府权力,即便是民选议会的立法权力。但两人的理据却是南辕北辙。杰斐逊担忧立法者在当选后会摆脱大众选民的控制,以政治精英的利益作为立法行动的指针;而麦迪逊则害怕民选立法者完全成为选民的喉舌,失去独立思考和判断的政治能力。换句话说,杰斐逊关心的是多数人的权利,在他看来,人民永远都是对的。他曾在巴黎写信给麦迪逊谈到谢斯起义:“我喜欢偶尔发生的叛乱,正如大气中的一场风暴,它净化了空气。”而麦迪逊则关心少数人的权利,尤其是在疾风骤雨式的后革命政治中,麦迪逊所设计的联邦宪法意在让政治缓慢下来。从三权分立、两院制、联邦制、到总统之立法否决权,新宪法的核心机制都试图塑造出一种和风细雨的政治风格。

3

美国政治史中向来都有所谓的“两个麦迪逊”难题。在费城制宪以及随后的宪法批准运动中,麦迪逊主张建立一个强大的中央政府,他还与汉密尔顿合作写下了《联邦党人文集》中最伟大的篇章,这是第一个麦迪逊;而从1790年代初开始,麦迪逊与汉密尔顿分道扬镳,转而与杰斐逊共同组织起民主共和党,以国会与州为基地阻击汉密尔顿的经济政策,这是第二个麦迪逊。

但麦迪逊只有一个。他的“双重人格”更多的是后世学者的一种误读。还原麦迪逊的原本面目则是理解麦迪逊宪法理论的关键所在。麦迪逊在费城会议期间希望加强联邦政府的权力,也因此,他与汉密尔顿有过短暂的合作。但汉密尔顿憧憬的是在欧洲此时方兴未艾的现代“财政-军事”国家,而麦迪逊则依旧质疑政府的权力。汉密尔顿的现代国家正是麦迪逊的梦魇。由于目睹了小邦内的派系可以轻易地主宰立法过程,而野心政客的蛊惑可以煽动起无知或自私的民众,麦迪逊才将希望寄托在一个大共和国上。大国之内广土众民,利益交错,派系众多而相互竞争,“以野心对抗野心”、“以派系制约派系”的权力分立才可以运作起来。事实上,麦迪逊甚至在费城会议期间建议赋予联邦政府以“国家否决”的权力,即由联邦政府内立法、执法、司法三分支共同组成“修正委员会”来审查州法。修正委员会的机理在设计上迥异于现代宪政体制内的司法审查。司法审查的根据在于以法官所代表的原则实践去制约政客的恣意行为,但麦迪逊的“国家否决”则旨在以全国性的政治去审查地方性的政治。两者决不可混为一谈。

因此,在制宪先贤中,唯有麦迪逊在宪法思考中将联邦主义和共和主义结合在一起。他用联邦主义的药方化解了共和主义的病症。如果说传统的政体理论认为只有在小国寡民的状态下才能实现共和,那么麦迪逊则发现了广土众民的大国内实现民主的可能性。如果说古典的政治理论认为私人利益是政治过程中的洪水猛兽,必须加以遏制甚至是消灭,但麦迪逊却以“复合共和制”的设计疏导私人利益,让其成为现代民主制度的逻辑起点。这在麦迪逊所处的时代可以说是不折不扣的“新政治科学”。《联邦党人文集》开篇即问道:“人类社会是否真正能够通过深思熟虑和自由选择来建立一个良好的政府,还是他们永远注定要靠机遇和强力来决定他们的政府组织。”这是由第一篇之执笔者汉密尔顿提出的问题,但麦迪逊却用他的思考给出了自己的答案。就在费城独立钟敲响的那一刻,美国的宪政发展就步入了历史学家雷克夫所说的“麦迪逊时刻”。

在治理国家的才能上,麦迪逊总统(1809-1817)只是中上之资,比不上他的师长杰斐逊。虽然同样不信任当时正在欧洲兴起的现代国家模式,杰斐逊总统却力促国会批准路易斯安那购买的议案,一举加倍了美国的领土面积;而麦迪逊却在1812年战争期间英军兵临城下之际裁减常备军,则不免迂腐之嫌。由于各州军队不愿意离开本州作战,最后导致英军一把火烧了白宫。而在农场的经营管理上,一介书生的麦迪逊也远不及他的前辈华盛顿。在麦迪逊出阁为官期间,他祖传的农场事业逐渐败落。在经历半生政治风云回到自家的庄园后,麦迪逊在生前一直不愿出版他在费城会议上的笔记,因为他相信自己这份记录的价值,深知这份笔记可以在自己身后为妻子带来一笔不菲的财富。

麦迪逊是一位真正伟大的政治学家。美国在十八世纪八十年代的宪法运动可以说是一个伟大时代伟大人物的风云际会。从华盛顿、富兰克林、到汉密尔顿,甚至包括其时远在伦敦的亚当斯、巴黎的杰斐逊,他们在制宪过程中贡献出的智慧与勇气都是美国成功立国的原因。但唯有麦迪逊把握住了时代的脉搏与政治的律动。虽然自谦的麦迪逊一直主张美国宪法是集体智慧的产物,但我们却无法否认,麦迪逊是联邦宪法的设计师,“美国宪法之父”的称号于他而言是当之无愧的。

文章述评得不错,《联邦党人文集》蕴含着丰富的智慧,发人深省。