利求同:“我依然信赖着人民”

报载国人的人均阅读量每年仅0.7本,大大低于邻邦(据说韩国是7本,日本更高达40本),原因很多,但公共图书馆匮乏、服务不便肯定是一个。专业化管理、馆藏丰富、资金充足的公共图书馆真是太少了。所以我每次到纽约,都要看一看那儿的公共图书馆;我以为那遍布全市各个街区的图书馆系统,是可以当作我们的理想,即缓慢成长的中国公民社会的理想的。纽约之为文化艺术的世界大都市,纽约市民的综合素质之高,都体现在这一理想每天的实现之中了。

纽约公共图书馆创建于一八九五年,主馆坐落在曼哈顿第五大道/四十二街。主楼的设计揉合了文艺复兴和十九世纪法国学院派建筑风格,外观庄严宏伟,正门宽阔的台阶两旁,各立一尊田纳西粉红大理石雄狮,出自雕塑家爱德华·波特之手。南边那头狮子习称“耐心”,北边的叫“坚毅”,象征求知者的品格,也是这座知识殿堂实施的民主与公平原则的见证。经过一个多世纪的发展,今天,图书馆拥有276万读者证持有人;每年接待读者4,175万人次,包括2,541万互联网借阅人次。馆藏文献5,100万件,并以每周万件的速度增长。它的四个研究型图书馆和八十六个社区分馆,每年举办二万八千个展览、讲座和学习班活动,图书馆员回答六十一万二千个咨询问题。如此庞大的机构,一切服务免费且有条不紊,百年如一日,是如何做起来的呢?答案是:纽约公共图书馆阿斯特—列诺克斯—提尔顿基金会,一个非盈利组织。这或许有点儿出人意料,因为公共图书馆大多是公办的,资金主要靠政府拨款。为什么纽约公共图书馆一反常例,取非盈利组织的营运模式呢?

非盈利组织是民间社团的一种;民间社团,则可说是美国民主政治和社会生活的基本单元。这一点,一百六十年前,法国政治家与史家托克维尔(Alexis de Tocqueville, 1805~1859)就有细致的观察:“无论什么地方,新事物一起头,在法国你就看到政府出面,在英国则是有地位的人,而在美国,你肯定会见到民间社团。”(《论美国的民主》卷二章二节五)。在美国,非盈利组织因为享有税务上的优惠,便为许多文化教育、宗教和慈善机构,乃至工商与专业咨询团体所采用。纽约公共图书馆就是在非盈利组织的框架下,吸引利用私人捐赠,有效管理图书馆这一公共事业,为公众免费提供知识信息和服务。它的成长史可以追溯到十九世纪中叶。

让我从那两头守门石狮的名字说起。“耐心”“坚毅”是俗称,它俩的大名叫阿斯特和列诺克斯,纪念的是图书馆的两位创始人。那时候,纽约向公众开放的图书馆很少。其中一座是巨贾阿斯特(John Astor, 1763~1848)所建,他是德国移民,以皮毛地产和鸦片起家,图书馆是他送给市民的礼物,也是他仅有的一项大额慈善捐款。阿斯特家族是社会名流,逸闻“八卦”很多,包括与纽约公共图书馆的纠葛,这是后话。另一座是以善本珍本书闻名的列诺克斯图书馆,列氏(James Lenox, 1800~1880)是富家子弟,在哥伦比亚和普林斯顿大学受的教育,酷爱藏书。他收的珍本善本包括古代抄本、地图、绘画、雕刻和美洲文物。流入美国的第一部“古登堡《圣经》”就是他一八四七年的收获。列诺克斯图书馆建于一八七〇年,免费让学者和爱书人使用,但须预约,凭票入内。这开放时间的限制,或许出于他藏书家的审慎,却上了《生活》周刊的漫画,画的是一位头戴礼帽、手里攥着纸和雨伞的白胡子老先生,如约来到图书馆,只见门牌上赫然写着:

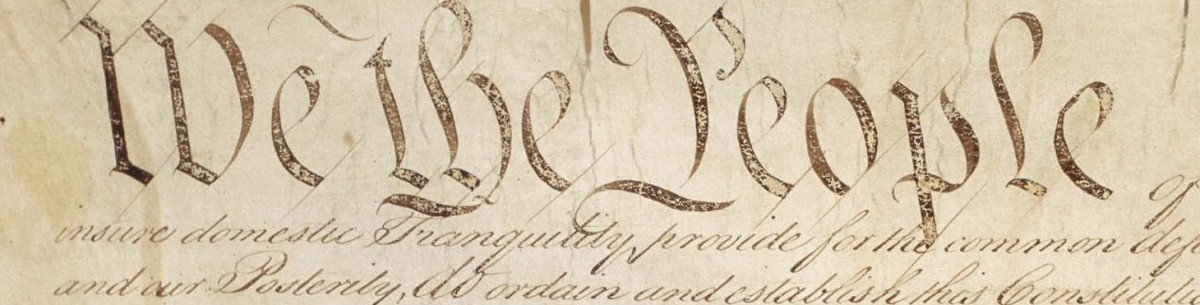

卡内基是钢铁巨头,财富仅次于洛克菲勒,若以今日的价值计算,高达3,050亿美元,远比《财富》杂志上任何一位巨贾例如比尔·盖茨先生有钱。但他一生中最辉煌的一页,照他自己的看法,是将财富的22%用于建设图书馆,主要是公共图书馆:他在美国和一些英语国家捐造了2,509座图书馆。公共图书馆是他单项捐款的龙头,也是他慈善事业的核心。卡内基是移民美国的苏格兰人,笃信民主价值和公民参政。他深知民主的成熟与成功,首先在于公民素质:公民须学习掌握基础的文化知识,能够自由思想、自由表达并行使道德意志,才不易受人操纵,从而积极主动地参与民主政治,作出知情且富有责任心的政治决定。这是现代民主社会的生命力,及正常有效运作的基础和保障。卡内基认为,公共图书馆便是培养教育这类理想公民的一个独特而有效的机构。他说:“世上的民主摇篮,非免费公共图书馆莫属。在这个知识理想国里,无论等级官阶还是财富,一概无须考虑” (引自奥布赖恩,页33)。

卡内基是钢铁巨头,财富仅次于洛克菲勒,若以今日的价值计算,高达3,050亿美元,远比《财富》杂志上任何一位巨贾例如比尔·盖茨先生有钱。但他一生中最辉煌的一页,照他自己的看法,是将财富的22%用于建设图书馆,主要是公共图书馆:他在美国和一些英语国家捐造了2,509座图书馆。公共图书馆是他单项捐款的龙头,也是他慈善事业的核心。卡内基是移民美国的苏格兰人,笃信民主价值和公民参政。他深知民主的成熟与成功,首先在于公民素质:公民须学习掌握基础的文化知识,能够自由思想、自由表达并行使道德意志,才不易受人操纵,从而积极主动地参与民主政治,作出知情且富有责任心的政治决定。这是现代民主社会的生命力,及正常有效运作的基础和保障。卡内基认为,公共图书馆便是培养教育这类理想公民的一个独特而有效的机构。他说:“世上的民主摇篮,非免费公共图书馆莫属。在这个知识理想国里,无论等级官阶还是财富,一概无须考虑” (引自奥布赖恩,页33)。