1992年,英美法学界最负盛名的学者哈特去世,留给他的对手——另一位伟大的法理学家德沃金一篇字斟句酌的辩论文章(哈特《法律的概念》的后记)。老当益壮的德沃金不顾“死者为大”的人之常情,反而“乘胜追击”,在哈特去世12年之后,发表长文对哈特给予整体性的抨击。以常情常理来看,老德沃金这种近乎 “鞭尸”的行动实在是让人无法理解,但洞悉整个二十世纪法学理论发展脉络的人们深知:哈特与德沃金之争所牵涉的问题如此深广,以至于这个问题不是哈特与德沃金以及他们代表的法学理论研究可以作顺水人情、批发处理的。或许,将辩论继续下去,反倒是对死去的哈特最高的敬意和祭奠吧。

德沃金与哈特论争的焦点是什么?抛开种种细节,我们将发现双方念兹在兹的问题是法律正当性的来源。如果从一种“描述性”的立场出发,现代社会法律的正当性似乎来自于它的语义结构本身,用现今时髦的理论话语来表述便是:法律“自我指涉地”建构了它的正当性;但如果从一种“规范性”的立场出发,则现代社会的法律似乎是由外在于它的某种(或某些)社会正义观念所主宰和决定的。乍一看来,后一种立场似乎更符合普通人的直觉,古罗马人凯尔苏斯早就说过:“法是善良与公正的艺术”。但结合现代社会法律走向自治的大趋势来思考,问题似乎不是那么简单。在由“法律城邦”迈向“法律帝国”的历史长程中,法律确然逐步地与宗教规训、道德律令分开了。就好像游走世界的商人们挂在嘴边的“在商言商”(Business is business)一样,法律人也会用“法言法语”要求所有进入“法律帝国”的人们“在法言法”(Law is law)。

也许在“法律帝国”的“开放”与“封闭”背后,是“事实”与“规范”的角逐,是旁观者视角与参与者视角的转换,更深层次地讲,这个辩论本身便暗藏着现代性的隐喻。可惜法律学人常为加入“德(沃金)派”还是“哈(特)派”所苦,在观察者与参与者之间来回地折腾。殊不知在此之前,社会理论界两位堪称大师级的人物早已就这个问题在更为深广的层次上展开了辩论——这两位时代的主角便是卢曼与哈贝马斯。

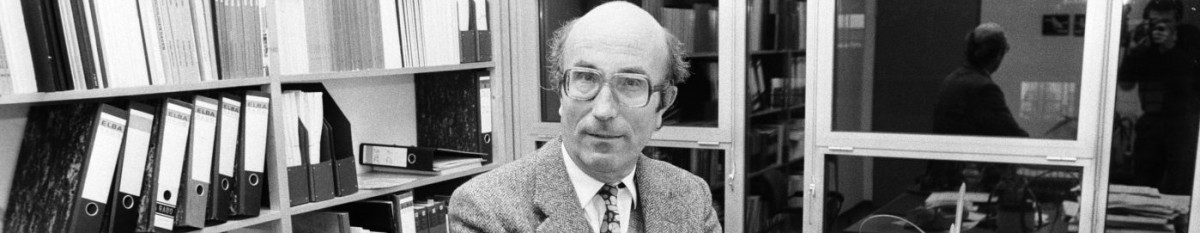

要了解卢曼与哈贝马斯之争,考察其各自的人生履历和师承关系是一个有趣的切入点。卢曼是美国结构功能主义社会学大师帕森斯的学生,后者是第一个将马克斯·韦伯的作品译介到美国的学者。与卢曼不同,哈贝马斯则被认为是法兰克福学派“批判理论”的当代传人,而“批判理论”的思想源头可追溯至马克思。卢曼早年曾经担任政府公务员,而哈贝马斯则做过短时间的记者。从这个意义上讲,来自政治系统、弃官从学的卢曼夹带着马克斯·韦伯的“价值无涉”和对现代性的悲观立场,与来自公共领域、立意接续现代性香火的哈贝马斯碰撞到了一起。这种碰撞所引燃的思想烈火注定要照亮法学理论的琐碎争论所带来的昏暗。让我们从卢曼精心描述的现代性隐喻开始起步吧!