冯象:小头一硬,大头着粪

这句东欧犹太人的依地语老话,我是听麦金农(Catharine MacKinnon)教授说的。她是美国女权主义法学的领军人物。耶鲁法学院校友日请她发言,她便把各路论敌,从“自由派大儒”德沃金到“保守派推事”波斯纳,“一锅煮”了。说在他们的眼里,受压迫女性永远只是一个抽象概念:雏妓卖春等于“表演服务”,来自消费者的“内容选择”;充斥性暴力的“毛片”是色情业者的“思想和感情表达”,所以全都属于宪法保护的“言论”,政府不得禁止。Wenn der putz stegt, ligt der seykhel in drerd,小头一硬,大头着粪;他们忘了性冲动怎么回事了。

听众哄堂大笑。笑声中她捋了捋金发,阳光穿透了彩绘玻璃,在哥特式讲堂里不停闪耀。

美国《宪法》第一修正案意义上的“言论”范畴甚宽。从文字图像音乐表演,到某些表达思想意见的行为,例如焚烧星条旗、十字架,都算“言论”。言论自由,便是色情业者诉讼抗辩、挑战禁令的一张王牌。联邦最高法院曾一再表述:“第一修正案之下不存在错误思想。意见无论看似多么可恶,也不能靠法官和陪审团的良心来纠正,要靠不同思想间的竞争”(大法官鲍威尔语,Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 [1974])。但是麦金农不信这个。她说,色情文艺作为色情业的一翼不该受宪法保护,因为它不是“说”(言论),是“做”(行为);是压迫剥削妇女的血腥的暴力,是全球化拐卖经营榨取暴利的产业。如果那也叫“言论”,那么种族隔离时代饭店、公厕、游泳池门口的招牌“Whites only”(白人专用),纳粹德国到处张贴的告示“Juden nicht erwuenscht”(犹太人免进),也都是“言论”;不是吗,当年这些思想、意见和感情,通是受法律保护的(《言词而已》,页13)!

美国《宪法》第一修正案意义上的“言论”范畴甚宽。从文字图像音乐表演,到某些表达思想意见的行为,例如焚烧星条旗、十字架,都算“言论”。言论自由,便是色情业者诉讼抗辩、挑战禁令的一张王牌。联邦最高法院曾一再表述:“第一修正案之下不存在错误思想。意见无论看似多么可恶,也不能靠法官和陪审团的良心来纠正,要靠不同思想间的竞争”(大法官鲍威尔语,Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 [1974])。但是麦金农不信这个。她说,色情文艺作为色情业的一翼不该受宪法保护,因为它不是“说”(言论),是“做”(行为);是压迫剥削妇女的血腥的暴力,是全球化拐卖经营榨取暴利的产业。如果那也叫“言论”,那么种族隔离时代饭店、公厕、游泳池门口的招牌“Whites only”(白人专用),纳粹德国到处张贴的告示“Juden nicht erwuenscht”(犹太人免进),也都是“言论”;不是吗,当年这些思想、意见和感情,通是受法律保护的(《言词而已》,页13)!

波斯纳《性与理性》序言开宗明义,说有一个“迟来的发现”:许多法官同仁对于“性”,除了自己“正常”而有限、“恐怕不及[国人]平均水平”的性经验之外,几乎一无所知。于是担心,同仁们审判涉及性问题的案件时,为主流道德或个人偏见所俘。遂决意著书立说,阐明“性的经济学”,重新划分包括色情文艺在内的性问题上的收益成本(《性与理性》,页1)。相比之下,中国的法官(以及有份查处色情文艺的政府官员)的经验见闻,大概要广得多。身处全球数一数二规模的色情业包围之中,风纪惩戒和新闻监督难得一次,他们接触了解乃至亲历“性的百态”的机会,不知比美国的同行多到哪儿去了。

然而我总觉得波斯纳言重了。的确,美国的法官,尤其在联邦法院系统供职者,其任命都要经过严格的甄别审查;“生活作风”有问题的,自然不易“混入”法官队伍。上任之后,须保持廉洁奉公的形象。进酒吧或其他娱乐场所小酌,还得当心,以免被八卦记者偷拍“爆料”,炒作新闻,引起公众不必要的误解。但美国毕竟也是色情大国,从电视大奖“真人秀”到闭月羞花的汽车广告,哪一样不是色情文艺的最新变种?要想不听不看,除非躲到荒岛上去做鲁滨孙,那还真是没辙。所以我想他的本意,不是说同仁们没见识过“性的百态”,而是指他们不谙原理,包括他的经济分析的原理。

简单说来,人的色欲(libido)的幻想源于性的禁忌(taboo)。禁忌发达到一定程度,仪式化法典化直至“圣化”了,色情文艺才有了成熟的土壤,色欲才找着“败坏”的对象。禁忌还辐射到“文明社会”的其他层面,例如服饰的潮流。大姑娘上街露肚脐眼,从前看成伤风败俗,红灯区的景象,现在却算作时髦大方;男人家图风凉脱个“膀爷”,反而跟随地吐痰一样不文明了,说是奥运在即,有碍观瞻,要教育他晓得害臊,赶快穿上。禁忌也是公共道德和卫生习惯的基础。所以传统上,“文明社会”对犯禁的色情文艺及性行为、性关系的管制,大多是从道德与卫生立场出发的。认为色情书刊、电影、表演等等的功用,只在满足或迎合一部分人(其中男性居多)的生理需要或变态心理,犹如卢梭在《忏悔录》中坦白的那个“欺骗自然之危险补偿”(手淫),或者贾宝玉随同警幻仙子游历的“太虚幻境”。

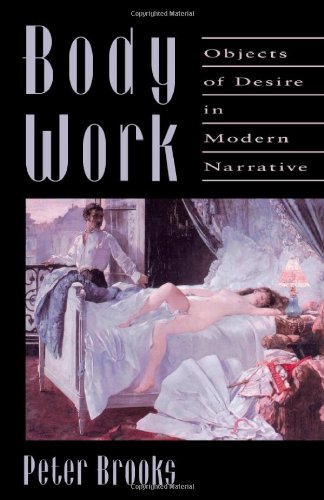

历史上,色情大观园中各个场景基本上是对准男性的“偷窥”视角展露的;其取悦刺激而宣泄的主要是男性的色欲,包括他对精通“爱艺”(ars erotica)的“危险女性”的幻想。进入现代,尤其我们这个讲究科学追逐利润的时代,色情文艺的繁荣,首先要归功于产业化的操作。那些琳琅满目按季节推出,挑战(毋宁说是挑逗)宗教、道德和卫生禁忌的作品背后,多半连着一只市场策略的手,画的是“钱、权”二字的梦。于是色欲的幻想融入了资本的梦幻,成为支配人们思想意识的生产关系和权力关系的一个环节。因此,裸露在读者/观众/消费者面前的一具具“性感的肉体”(及代用品),就不仅是生理/心理需要的对象、禁忌的载体了;它们还是社会文化的构建,承运着微妙的权力关系。另一方面,受犹太/基督教传统的影响,肉体,特别是女人体,又被视为精神(又名“真理、拯救”)的对立面或“他者”(读作“谬误、罪恶”),蕴含了复杂的象征与讽喻。所以,文艺创作若有意对支配我们社会的知识和权力关系作一探究,色情便免不了是一大主题和生动的素材:肉体仿佛又回到了中世纪,做了所谓人之“三欲”(libidines),即爱欲(amandi)、力欲(dominandi)和知欲(capiendi)的宿主,越来越频繁地为现代文艺所“赏识”(布鲁克斯《身体活儿》,页10)。正是在此意义上,福柯说,自十八世纪启蒙以降,现代西方的性话语,除了规训感官快乐之外,还是生产真理与谬误的场所,一种制作、掩藏和提取真理的灵巧手段(《性史》,页56)。于是人本身,也跟着“色情化”了;人们的认知与观念如同情欲,须依存于“性感的肉体”才可以言说。

历史上,色情大观园中各个场景基本上是对准男性的“偷窥”视角展露的;其取悦刺激而宣泄的主要是男性的色欲,包括他对精通“爱艺”(ars erotica)的“危险女性”的幻想。进入现代,尤其我们这个讲究科学追逐利润的时代,色情文艺的繁荣,首先要归功于产业化的操作。那些琳琅满目按季节推出,挑战(毋宁说是挑逗)宗教、道德和卫生禁忌的作品背后,多半连着一只市场策略的手,画的是“钱、权”二字的梦。于是色欲的幻想融入了资本的梦幻,成为支配人们思想意识的生产关系和权力关系的一个环节。因此,裸露在读者/观众/消费者面前的一具具“性感的肉体”(及代用品),就不仅是生理/心理需要的对象、禁忌的载体了;它们还是社会文化的构建,承运着微妙的权力关系。另一方面,受犹太/基督教传统的影响,肉体,特别是女人体,又被视为精神(又名“真理、拯救”)的对立面或“他者”(读作“谬误、罪恶”),蕴含了复杂的象征与讽喻。所以,文艺创作若有意对支配我们社会的知识和权力关系作一探究,色情便免不了是一大主题和生动的素材:肉体仿佛又回到了中世纪,做了所谓人之“三欲”(libidines),即爱欲(amandi)、力欲(dominandi)和知欲(capiendi)的宿主,越来越频繁地为现代文艺所“赏识”(布鲁克斯《身体活儿》,页10)。正是在此意义上,福柯说,自十八世纪启蒙以降,现代西方的性话语,除了规训感官快乐之外,还是生产真理与谬误的场所,一种制作、掩藏和提取真理的灵巧手段(《性史》,页56)。于是人本身,也跟着“色情化”了;人们的认知与观念如同情欲,须依存于“性感的肉体”才可以言说。

所以,我们不能把色情描写一概斥之为糟粕。其中也有少数富于思想和挑战主流的杰作;不然,一部《金瓶梅》就不可能吸引那么多学者(包括女性)的眼神和笔墨。色欲既然是人性的一部分,而人性必传之于文艺,色情文艺就很难避免,也消灭不完了。换言之,色情文艺的兴隆,除开商业利益驱动和业者营造的需求环境之外,还有人性本身的条件。也因为这个道理,古今中外成功管制色情文艺和色情业的例子不多;毛主席时代可算一个,但现在肯定做不到了。

我在前一篇“政法笔记”里说,起诉作家、出版社等等打名誉权官司,应允许被告以言论自由抗辩。言论自由是《宪法》对公民的允诺,也是“百家争鸣”的文艺方针的基础(见《诽谤与创作》)。色情文艺和色情业的管制,也有一个色情作家与业者的言论自由(以及相关消费者个人隐私)的标准和范围的界定问题。在诉讼和行政处罚案中引入言论自由、个人隐私这两项权利主张,并不等于色情文艺可以畅行无阻。因为色情文艺可能妨害或影响的个人及公众利益,大半也是受法律保护的。这就需要权衡利弊,辩论价值而作出选择。比如现代(城市工业文明)社会,为了保护未成年人的身心健康,通常都禁止直接向他们展示推销色情产品和服务。但成年人私下观赏交流色情作品,则属于个人隐私,政府不加干预,除非损及他人权益(如名誉权、肖像权)、有伤风化或扰乱社会秩序。虽然隐私权按照现行民法和司法解释,还没有从名誉权独立出来,更谈不上宪法地位,但尊重个人隐私已是公众日益认同的价值。不久前“夫妻看黄碟”被警察“惊扰”的事件,便引起了热烈讨论(《中国青年报》2002.11.6报道)。同样,现在还不能依据《宪法》主张抗辩的言论自由,作为文艺方针早已深入人心;“浮现”于司法程序,成为“有牙齿”可诉讼的公民权利,应只是早晚的事。除开这一醒目的空缺,就人民法院编辑发布的案例来看,目前色情文艺管制在实务上的主要难点,是认定标准。

根据政府条例,色情作品的认定,首先以“淫秽”与否划界。出版审查部门对“淫秽”的定义是:“[作品]整体上宣扬淫秽行为……挑动人们的性欲,足以导致普通人腐化堕落,而又没有艺术价值或者科学价值”(新闻出版署《关于认定淫秽及色情出版物的暂行规定》第二条)。“足以导致”一语,表明立法者相信,阅读色情作品跟“腐化堕落”的生活方式包括性犯罪之间,是有因果关系的。这就顾及、回应了老百姓的看法:色情文艺腐蚀青少年,渲染性虐待和性犯罪。如今纲常倾圮,道德沦丧,社会上性暴力性犯罪成倍增长,政府必须狠狠打击。可是,“普通人”的色欲幻想常常是非逻辑、无意识的。“小头一硬大头入粪”,不要说《花花公子》一类成人刊物,就是《圣经》故事,据说也不乏激发了性虐待“灵感”的例子(柔德《说性》,页134)。因此“足以导致”云云,宣示的是价值理念;就淫秽作品的构成要件而言,却是画蛇添足,给执法、司法工作徒增混乱(参较下文美国的司法审查标准)。标准不清,常人(包括作家、出版社)难以把握,近年来传媒报道和学者讨论色情文艺案件,便提出了专家鉴定的办法。

现代社会分工细密,是专业人士踊跃进言的时代。从推民房盖大楼到裁员工,都有专家论证。有时还通过大众传媒“作秀”,热闹得好似娱乐节目。文艺作品如小说电影戏剧的评介,当然亦不例外。风气所及,以为法院审查色情作品也应该向专家求助,就再自然不过。可惜这是误解:法律上认定一作品淫秽或侵权与否,跟专家评论该作品的思想艺术是两码事。前者要回答的,如上文所说,是利益冲突和价值观的问题,故一般取决于普通人的常识判断;在美国,便是由本地居民组成的陪审团决定。后者即文艺批评,可以非常专业化,做成象牙塔里的学问、理论家之间的对话,老百姓听不懂,法官也无从采纳。法院不审理作家、作品的艺术成败。因为文学艺术包括色情作品的生命力或历史地位,归根结蒂,如英国十八世纪文豪约翰生博士所言,乃是时间即世世代代读者选择的结果(详见拙著《木腿正义》,页15)。这一结果,没有哪个专家可以打包票预测。事实上,越是专家,往往意见越是偏颇,标新立异,脱离大众趣味(否则他的专业知识就有与人雷同而平庸之嫌);同一部作品,专家之间的分歧要比常人大得多。

这一点,对于色情作品或色情描写引发的名誉权纠纷也是适用的。根据最高人民法院审判委员会批准发布的典型案例,“所谓名誉,就公民来说,是指人们根据该公民的工作、生活、言论以及其他表现所形成的有关该公民品德、才干、声望、信用等方面的一定社会评价。所谓人格尊严,是指公民个人对于自己的社会地位和社会价值的自我认识和自我评价”(“倪培璐、王颖诉中国国际贸易中心侵害名誉权纠纷案”,《最高人民法院公报》1/1993;详见《腐败会不会成为权利》)。按照这个定义,色情描写是否淫秽而侵犯名誉、诽谤人格,就不能由专家鉴定,而要看当事人周围普通百姓的“社会评价”。至于区分作品中的事实与虚构,如被告的“事实真相”抗辩(描写符合真相,无恶意,不属诽谤),则需要调查证实;不是文艺理论、创作经验能够解答的问题。换言之,如果需要专家出庭作证,无论当事人邀请还是法院指定,目的也只是帮助说明普通人对色情描写的感受和对原告声誉的评价,而非征求专家自己的感受和评价。

不用专家鉴定而侧重“社会评价”,还意味着,法院审理色情文艺案件,应基于本地的民情,不必设想一套全国统一的道德标准和风俗习惯。这正是美国联邦最高法院通过判例确认的所谓“当前社区标准”学说。该学说认为,政府部门能否认定一作品或表演“淫秽”(obscene),禁止传播,须以该作品/表演所影响的具体社区的道德标准、风俗习惯等来衡量。具体要件是:涉案作品/表演就其总体而言,(一)是否专门诉诸或引起“淫欲”(prurient interest),(二)是否以“显然令人厌恶”(patently offensive)的方式描写性行为,并且(三)“缺乏严肃的文艺、政治或科学价值,即不具社会价值”(Miller v. California, 413 U.S. 15 [1973])。上文引述的中国出版审查部门颁布的“淫秽”定义,基本照抄了这个标准,只是略去了“当前社区”的前提。这是因为政府部门的出版审查,关注的是作品对于不确定人群可能产生的不良影响;而法院处理的纠纷,总是因特定个人或团体的诉求而起的。

但是美国法院在实践中发现,“当前社区标准”也有漏洞。比如,引起“淫欲”和“显然令人厌恶”这两种感受,在一些陪审员的心里可能互相排斥(即刺激色欲的描写未必恼人),而他们没有意识到或不愿公开承认。况且涉案作品即使满足了这两项要件,第三项“不具社会价值”也难有统一严格的客观标准:究竟什么样的色情描写,才算“缺乏文艺、政治或科学价值”呢?更为严重的,还有学者指出的一个悖论,就是一社区内色情文艺越是泛滥,司空见惯,似乎该社区的“当前”标准就应当越加宽松:毕竟,当地居民对色情业的容忍和麻木的程度也是民情风貌(柔德《说性》,页131)。于是对色情业者来说,这个由联邦最高法院大法官们精心论证的司法审查标准,反而成了业者进军市场的激励机制:宣传、渗透、占领,让色情产品与服务充斥社区生活,使人们对之习以为常;这样,既营造了市场需求,又赢得了合法地位。

但是美国法院在实践中发现,“当前社区标准”也有漏洞。比如,引起“淫欲”和“显然令人厌恶”这两种感受,在一些陪审员的心里可能互相排斥(即刺激色欲的描写未必恼人),而他们没有意识到或不愿公开承认。况且涉案作品即使满足了这两项要件,第三项“不具社会价值”也难有统一严格的客观标准:究竟什么样的色情描写,才算“缺乏文艺、政治或科学价值”呢?更为严重的,还有学者指出的一个悖论,就是一社区内色情文艺越是泛滥,司空见惯,似乎该社区的“当前”标准就应当越加宽松:毕竟,当地居民对色情业的容忍和麻木的程度也是民情风貌(柔德《说性》,页131)。于是对色情业者来说,这个由联邦最高法院大法官们精心论证的司法审查标准,反而成了业者进军市场的激励机制:宣传、渗透、占领,让色情产品与服务充斥社区生活,使人们对之习以为常;这样,既营造了市场需求,又赢得了合法地位。

占领即是合法。色情文艺加盟现代色情业所得的奖赏之一,即享有明文规定的国家保护。

麦金农挑战色情文艺的“言论”资格,便是要打破色情业的国家保护状态。她取的学说,可叫作“平等保护优先”,即要求法律改变立场,摆脱资本的控制,优先保护受害妇女和弱势群体的权益。在美国,“平等保护”是基于联邦《宪法》第十四修正案的原则,广泛用于反种族歧视的立法和诉讼,包括对煽动种族歧视和种族仇恨的言论的管制。该原则在法理上有实质和程序之分。程序上的平等保护,即我们讨论过的“法律面前人人平等”的程序正义的概念(见《正义的蒙眼布》)。实质上的平等保护,才是女权主义法学的理想目标。

实质平等无疑是挑战主流的价值选择;是站在受害妇女和弱势群体的立场上,揭示色情业及其同盟军色情文艺的社会、伦理和政治意义。今天的色情业,在资本全球市场准入(又名WTO)的法律框架下,早已不是传统社会那种边缘化或地下经营的小生产模式。借助高科技、互联网、国际拐卖走私洗钱集团和一切附庸利益的庞大的经济与政治资源,色情业每到一处,必占领市场,使之饱和;再收买权势,控制传媒,修订法例,取得合法地位。因此,容忍色情业泛滥,麻痹民众的道德和反抗意识,就不仅是对某些个人(被拐卖、诱骗、残害或诽谤者)的伤害,还是对全体妇女的歧视与压迫。而色情文艺既然每日每时在促进色情业的泛滥和“消费者社会”对泛滥的认可,色情书刊、影视和表演,就不可能是没有行为后果或后果不明的抽象的“言论”了。这些作品和表演不止诉诸“淫欲”,通常还影响到思想性格和行为方式,包括暴力犯罪;其力量不在说理,而在刺激、暗示、潜移默化,培育一种贬低、敌视女性,对性暴力和性犯罪习以为常的态度。暴力是习得的行为方式。这一观察有社会学、心理学实验研究的支持,也符合人们的常识。所以在理论上,女权主义法学认为“当前社区标准”是头痛医头、脚痛医脚的无奈,或掩饰偏见与剥削的设计。真正可行的标准必须超出社区道德(“淫欲”、“显然令人厌恶”),达到实质上的平等保护,即压抑资本和妇女解放。

这就要求法律区分“言论”的不同种类和宪法待遇。理论上这不难解释:大凡言论,必产生影响;不同种类的言论,受其影响、与之冲突的个人、团体及公众利益,所谓“反价值”(counter values),也各不相似,不能一样对待(费思《言论自由的讽刺》,页5)。传统上,西方宪法理论和宪政设计(例如美国),是把政府官员推定为言论自由的大敌的,因为他们手中握有人民赋予的权力,是舆论监督的主要对象;并且假设,正确的思想能够在自由的意见表达和竞争中胜出,故政府不得钳制言论,如上引鲍威尔大法官的判词。但是,在“后现代”消费者社会,有能力影响、干预、主导言论市场的强者,除了政府,还有无孔不入的传媒、出版、娱乐、色情等强势产业集团。这些商界巨子利用言论自由拓展市场牟取利润,在威胁、伤害、剥夺公民权益的同时,还经常压制后者抗议的声音。有鉴于此,司法保护就应该适当地向弱势群体,尤其下层妇女和儿童倾斜。具体做法,可以参照为反对种族歧视而在若干领域(如升学、参军、就业)贯彻的“积极倾斜”的保护政策,在对色情业和色情文艺的斗争中,实行类似的倾斜法律保护:视具体个案的侵害情节,在权益平衡上,让积极的实质平等(压抑资本)原则优于消极的形式平等(言论自由)原则。

这就要求法律区分“言论”的不同种类和宪法待遇。理论上这不难解释:大凡言论,必产生影响;不同种类的言论,受其影响、与之冲突的个人、团体及公众利益,所谓“反价值”(counter values),也各不相似,不能一样对待(费思《言论自由的讽刺》,页5)。传统上,西方宪法理论和宪政设计(例如美国),是把政府官员推定为言论自由的大敌的,因为他们手中握有人民赋予的权力,是舆论监督的主要对象;并且假设,正确的思想能够在自由的意见表达和竞争中胜出,故政府不得钳制言论,如上引鲍威尔大法官的判词。但是,在“后现代”消费者社会,有能力影响、干预、主导言论市场的强者,除了政府,还有无孔不入的传媒、出版、娱乐、色情等强势产业集团。这些商界巨子利用言论自由拓展市场牟取利润,在威胁、伤害、剥夺公民权益的同时,还经常压制后者抗议的声音。有鉴于此,司法保护就应该适当地向弱势群体,尤其下层妇女和儿童倾斜。具体做法,可以参照为反对种族歧视而在若干领域(如升学、参军、就业)贯彻的“积极倾斜”的保护政策,在对色情业和色情文艺的斗争中,实行类似的倾斜法律保护:视具体个案的侵害情节,在权益平衡上,让积极的实质平等(压抑资本)原则优于消极的形式平等(言论自由)原则。

美国女权主义法学对言论自由和平等保护原则的批判重构,大致如此。反观中国与色情业、色情文艺的抗争,前路漫漫,不容乐观。但我想基本的矛盾和法律问题,已经在上述批判重构中了。

那个阳光璀璨的下午,一晃已有十一年之隔。演讲者朴素的言词,却是我三年法学院训练留存心中最鲜明的记忆:

“方向何在?”她捋一捋金发,“我们努力的方向,是要建立一个崭新的言论自由的模式,使言论自由的主张不再支持社会压迫,不再为保护纳粹、三K党和色情业者效力,不再代表金钱寡头说话……在这新模式里,[法律]原则将依据每个个体活生生的经验和历史,实质地而非抽象地界定自己。它不再视而不见,谁受到损害;它永远不会忘记,她们是谁”(《言词而已》,页109)。

二〇〇三年七月

- 波斯纳(Richard Posner):《性与理性》(Sex and Reason),哈佛大学出版社,1992。

- 布鲁克斯(Peter Brooks):《身体活儿:现代叙事中的欲望之对象》(Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative),哈佛大学出版社,1993。

- 费什(Stanley Fish):《言论自由,没有的事》(There’s No Such Thing as Free Speech),牛津大学出版社,1994。

- 费思(Owen Fiss):《言论自由的讽刺》(The Irony of Free Speech),哈佛大学出版社,1996。

- 冯象:《木腿正义》,中山大学出版社,1999。

- 福柯(Michel Foucault):《性史》(History of Sexuality),Robert Hurley英译,Vintage Books, 1980。

- 卢梭:《忏悔录》(Les confessions), Bibliotheque de la Pleiade, 1962。

- 麦金农(Catharine MacKinnon):《走向女权主义国家理论》(Toward a Feminist Theory of the State),哈佛大学出版社,1989。

- 麦金农(Catharine MacKinnon):《言词而已》(Only Words),哈佛大学出版社,1993。

- 柔德(Deborah Rhode):《说性》(Speaking of Sex: The Denial of Gender Inequality),哈佛大学出版社,1997。