冯象:写在“奇迹之年”——《历史书》前言

此书可说是我在疠疫之年的辛劳所得。

去年二月《先知书》交稿,开始译注《历史书》。那时正值武汉封城,全国支援;美国这边,航空公司刚发布改签和退票公告,一切似乎都是可控的。待到今年四月书稿杀青,因为疫情失控和政治化的操作,世界已经大变——也许永远地改变了。

习惯上,译注修改完毕,停下来读几本书,换换脑筋再作序(导读)和前言。历史书(不打书名号,指经书划分)可讨论的问题较多,导读写长了,前言就短些,主要谈两点:经书顺序和译名。

一、圣书各篇的顺序,拙译从希伯来圣经(详见本书开头的“经书简字表”)。细心的读者或已发现,这个顺序跟流行的教会译本即基督教旧约,略有不同。例如《路得记》,旧约放在《士师记》和《撒母耳记》之间,属历史书;希伯来圣经归之于圣录,属“五小卷”(megilloth),即五篇一组较短的经书:《雅歌》《路得记》《哀歌》《传道书》《以斯帖记》,会众传统上在逾越节、五旬节等五个节期诵读。旧约的历史书,《约书亚记》至《列王纪》六卷之外,还有一志两记:《历代志》重述圣史;《以斯拉记》和《尼希米记》按犹太传统,是同一部书的上下卷,讲波斯居鲁士大帝灭巴比伦之后释囚(前538),子民回返圣城,重修圣殿再颁圣法等一段历史。这几篇,希伯来圣经也归于圣录,并以《历代志》为全书收尾。

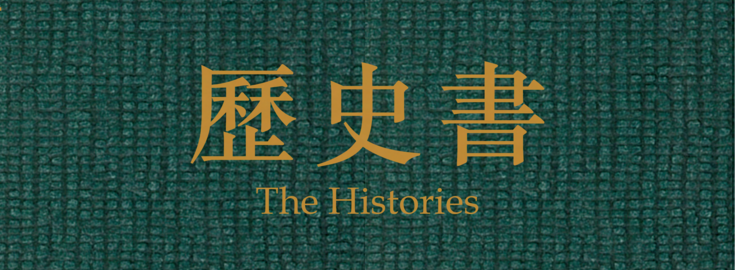

歷史書,即希伯來聖經《約書亞記》《士師記》《撒母耳記》《列王紀》等四篇六卷。猶太傳統,這四篇歸於“前先知”,與《以賽亞書》《耶利米書》《以西結書》等“後先知”相對。前後先知合稱“先知”,置於“聖法”或摩西五經之後,“聖錄”之前,組成聖書的第二部分。前先知記載以色列的歷史,從摩西逝世後約書亞揮師入侵迦南/巴勒斯坦講起,至巴比倫滅猶大毀聖殿,子民入囚,猶大王耶立獲赦結束;故名歷史書。

歷史書,即希伯來聖經《約書亞記》《士師記》《撒母耳記》《列王紀》等四篇六卷。猶太傳統,這四篇歸於“前先知”,與《以賽亞書》《耶利米書》《以西結書》等“後先知”相對。前後先知合稱“先知”,置於“聖法”或摩西五經之後,“聖錄”之前,組成聖書的第二部分。前先知記載以色列的歷史,從摩西逝世後約書亞揮師入侵迦南/巴勒斯坦講起,至巴比倫滅猶大毀聖殿,子民入囚,猶大王耶立獲赦結束;故名歷史書。

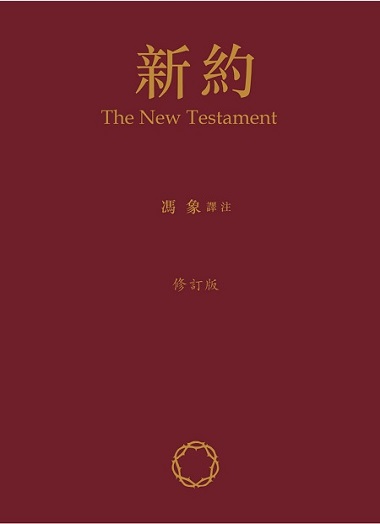

馮象的聖經譯本,牛津大學已先後出版了《摩西五經》《智慧書》及《新約》。《先知書》作為《希伯來聖經最重要的部分之一,繼《摩西五經》及《智慧書》的出版,價值自不待言。

馮象的聖經譯本,牛津大學已先後出版了《摩西五經》《智慧書》及《新約》。《先知書》作為《希伯來聖經最重要的部分之一,繼《摩西五經》及《智慧書》的出版,價值自不待言。