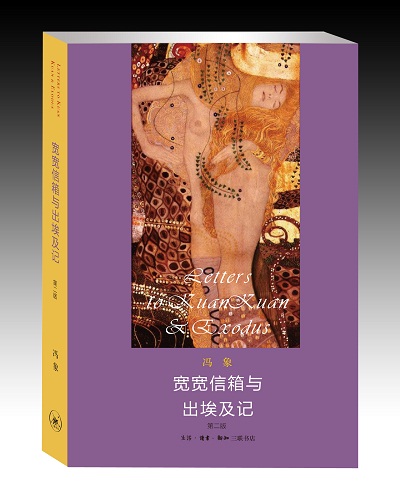

Copyright © 2011 by Feng Xiang

《知识产权的终结》

“The End of Intellectual Property”

International Critical Thought

Vol. 2, No. 1, March 2012, 99-106

知识产权的终结

The End of Intellectual Property

Challenges beyond the “China Model”*

冯 象

Abstract: A new reef the luxury cruise ship “Rule of Law” has hit, called the unenforceability of intellectual property rights. This article argues that instead of the often misnamed and misunderstood scapegoat, the “China model”, it is two global trends, the internet and outsourcing, that have led to the historical clashing and overcoming of the law. As a result, important revisions to our conception and use of the law and a new faith in universalism must be contemplated.

Key words: intellectual property; rule of law; internet; outsourcing; revisionism; universalism.

I

Intellectual property is demising. Or at least, that form of intellectual property rights (IPR) as taught at our law schools and propagated by powerful state machines – a complex web of statutorily defined property and moral rights, entitled to official respect and protection in all “civilized nations”, according to a long list of treaties and international conventions signed into effect by members of global trade communities such as the World Trade Organization (WTO) – has come to its end.

The fact is undeniable. Today, few people in good conscience can conduct normal business or enjoy a day of leisure without breaching a commandment of intellectual property by, for example, running a computer program, choosing a branded handbag or sharing a song with friends on the internet. This is so not only in China and other emergent economies, but increasingly in the United States and developed markets in general, as amply documented by academic researchers and industry analysts. The situation of IPR in China, therefore, is essentially no different from elsewhere on this over-wired blue planet, though for various reasons, there is often more media attention paid to it, in China as well as in the west, than deeper economic and social problems, such as what triggered the “Occupy Wall Street” demonstrations.

A couple of months ago, I remember, the BBC reported a case in the city of Kunming, Yunnan Province, southwestern China, in which 22 fake Apple stores were shut down in a crackdown by the local industry and commerce administration. The tips came from a foreign tourist who discovered some alterations in the layout and “signature” features in one of those “Apple stores” (BBC news, 12 Aug 2011). Given the freewheeling business environment, however, we may reasonably expect that similar bootleg operations will soon mushroom to fill in the void, right there or in nearby towns. The consumer market demands that.

书里讲到解放初的新气象,引光未然一句话作讨论的切入点,我以为颇有见识:“鲁迅活着的时候曾经梦想……无产阶级自己会写文章,出现真正的普罗列塔尼亚的文学,鲁迅的梦今天实现了,工农兵自己写作剧本,已不是什么稀罕的事”(页35)。“稀罕”意谓原先没有,或者即使有,也只是受苦人无力的叹息、零星的抗议。而“鲁迅的梦”成真,乃是把文艺从精英阶级手里解放出来,将作者的才智与思想感情融入大众的革命,故而侧重集体创作。于是戏剧家的成败,往往系于他对集体创作的态度和利用,如老舍、曹禺先生。

书里讲到解放初的新气象,引光未然一句话作讨论的切入点,我以为颇有见识:“鲁迅活着的时候曾经梦想……无产阶级自己会写文章,出现真正的普罗列塔尼亚的文学,鲁迅的梦今天实现了,工农兵自己写作剧本,已不是什么稀罕的事”(页35)。“稀罕”意谓原先没有,或者即使有,也只是受苦人无力的叹息、零星的抗议。而“鲁迅的梦”成真,乃是把文艺从精英阶级手里解放出来,将作者的才智与思想感情融入大众的革命,故而侧重集体创作。于是戏剧家的成败,往往系于他对集体创作的态度和利用,如老舍、曹禺先生。