冯象:和合本该不该修订

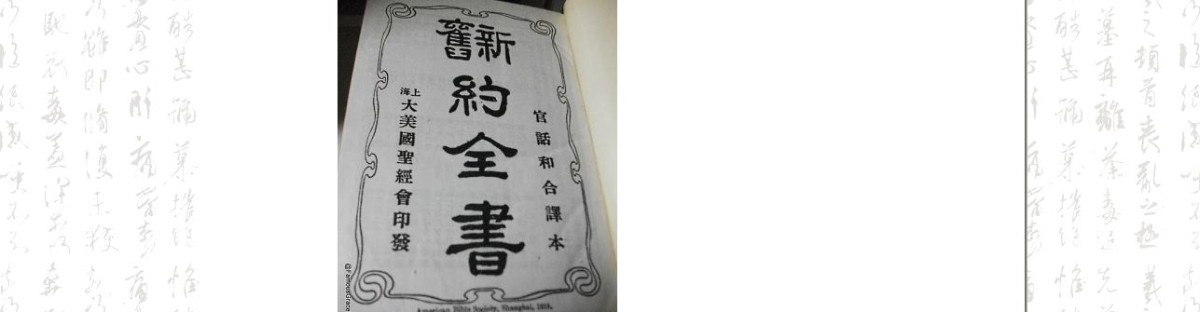

中文《圣经》旧译,以和合本(1919)流播最广。本月,和合本出了新旧约合订的修订版,好些读者来电邮报知,也有问看法的。书我还没见到,不好评骘,但修订是否必要,我以为尚可斟酌。

和合本不仅佶屈聱牙,且舛误极多,已不是秘密。这一点,现在连“护经”的教会学者也承认。但是,从网上信友的反应来看,修订版似乎并不讨好。什么缘故呢?教民念惯了——将近一个世纪的习惯;尤其解放后大陆中断了译经,和合本几乎成了获准印行的唯一“官方”译本,因此在不少读者心目中,甚而变作了某种符号化“圣经”的代名词,不分宗教(犹太教、基督教)也不管教派(天主教、东正教、各宗新教)。可难题是,那错处连篇,留着还是改掉?

假如我是用和合本的教会,倒有一个办法以不变应万变:一个字也不改。当然,这不是建议有关人士收回不“护经”的言论。那样做,是跟全世界的学术过不去;时代不同了,代价太高,不值得。我的意思是,为传道计,那档子病语病句和误译漏译,宁可别动。传道不是做学问,标准是不一样的,万勿混淆了。在学术界,大家是把《圣经》看作古代以色列人和西方宗教的圣书、律法、历史文献、文学经典等等,是从历史语言、考古、神话学、宗教学、哲学各个角度出发,来解经译经,衡量译文,评论得失的。那同教会“牧灵”传道对译本的要求,根本是两码事。“牧灵”是做老百姓的“灵魂”或思想意识工作,传道,则是传中国化、中文化了的某一派基督教;绝非原装进口一套域外的话语,如罗马时代巴勒斯坦的宗教运动跟行为规范。正像国人烧香念佛,谁会去核对梵文巴利文与藏文经卷,搞懂每一个概念?至于和合本的语句拗口,就更不可纠正了,因那拗口的文字系着教民的宗派认同与宗教感情,是历史形成的宝贵的“牧灵”资源。这是首要的理由。

其次,错处有几句不难改,比如耶稣的训示:“你们不要论断人,免得你们被论断”;“因为你不体贴神的意思,只体贴人的意思”(和合本《马太福音》7:1,16:23)。是传教士语文不及格,把“评判”说成“论断”,“体贴”跟“体会”弄混了。还有的却需要费点心思,推翻重来,才能还基督之言的神韵:“我实实在在的告诉你们……你们将要忧愁,然而你们的忧愁,要变为喜乐。妇人生产的时候,就忧愁,因为[她]的时候到了,既生了孩子,就不再记念那苦楚,因为欢喜世上生了一个人”(和合本《约翰福音》16:20-21)。动词不对,意思全拧了;“实实在在的告诉”,不通,仿佛耶稣心虚,怕门徒生疑似的。参较拙译:

阿门,阿门,我告诉你们(amen amen lego hymin)……

你们要悲恸,但那悲恸

要变为欢愉!

女人临盆时多痛,

因为她的时辰到了;

然而诞下孩儿,她就忘了分娩的苦——

欢喜呀,人儿来了世上!

但是,此类舛误比比皆是,而有经验的译家都知道,替人改错要比自个儿重译艰巨得多。更要命的是,市面上已有好几种新教“牧灵”译本,号称“重译”,可实际上大同小异,只是和合本的修修补补,一段话换几个字,语汇表达照抄。结果造成一个困局:和合本在既定教义与风格框架内可作的修订,皆已被这些“新译本”抢了先。故而和合本改动越多,便越是向后来者看齐,即失去特色,终将面临被竞争者淘汰的命运。

我叫Betty,她说。那是九三年九月,在香港大学梁球銶琚楼。当年的法律学院,可算是大英帝国的最后一块“殖民地”,仅有七个本地老师,我是第一个内地籍教员。头一天报到,她来办公室看我,进门便自报家门。然后三言两句,把“殖民地”须知关照一遍,并要我多喝开水,当心冷气。我这才注意到,她肩上披了一件深蓝色薄毛衣——香港的写字楼,冷气世界第一——日后便学她,放一毛背心在办公室。冬天,则遵照她的“贴士”(tips),备一瓶念慈庵枇杷膏,保护嗓子。

我叫Betty,她说。那是九三年九月,在香港大学梁球銶琚楼。当年的法律学院,可算是大英帝国的最后一块“殖民地”,仅有七个本地老师,我是第一个内地籍教员。头一天报到,她来办公室看我,进门便自报家门。然后三言两句,把“殖民地”须知关照一遍,并要我多喝开水,当心冷气。我这才注意到,她肩上披了一件深蓝色薄毛衣——香港的写字楼,冷气世界第一——日后便学她,放一毛背心在办公室。冬天,则遵照她的“贴士”(tips),备一瓶念慈庵枇杷膏,保护嗓子。