请不要在公共场所吸烟,谢谢!

一幅有趣的漫画:

“介意抽一支(二手烟)吗?”

Clay Bennett on Second Hand Smoke

请不要在公共场所吸烟,谢谢!

一幅有趣的漫画:

“介意抽一支(二手烟)吗?”

Clay Bennett on Second Hand Smoke

请不要在公共场所吸烟,谢谢!

Choking on Growth: China’s Environmental Crisis

Part I. As China Roars, Pollution Reaches Deadly Extremes

Part II. Beneath Booming Cities, China’s Future Is Drying Up

Part III. In China, a Lake’s Champion Imperils Himself

Part IV. Chinese Dam Projects Criticized for Their Human Costs

Part V. Far From Beijing’s Reach, Officials Bend Energy Rules

Part VI. China’s Turtles, Emblems of a Crisis

Part VII. Trucks Power China’s Economy, at a Suffocating Cost

Part VIII. In China, Farming Fish in Toxic Waters

Part IX. China Grabs West’s Smoke-Spewing Factories

Part X. Beijing’s Olympic Quest: Turn Smoggy Sky Blue

(2007年6月21日北大法学院毕业欢送会致辞)

又是合影留念,又是祝福叮咛,又是离愁别绪;只不过这是2007年的六月。

去年说是今后全校统一毕业典礼,法学院还是举行了今天的欢送会;名字变了,主题、情调和程序却都差不多。确实,一起待了好几年,哪能悄默声息地就走了?世界上好多事改头换面也要坚持不懈,这也算遵循先例,即所谓制度吧(对不起,一不小心,又给大家讲起了法理)。甚至听说,有同学大气磅礴地替我撰写了题为《光荣与梦想》的致辞,10天前就在未名BBS上“剧透”了;前天,一位英语国家的记者为此还把电话打到了我的办公室,我不认领,还以为我矫情,一定要强加于我。谢谢这位同学的良苦用心。虽说如今倡导志愿者行动,但也不能如此深入普及吧?太多的事不可替代;你有权沉默,无权代理。而且,照着你的稿子念,看到帖子的同学会觉得忒没劲,且不说枪手、抄袭或者是署名权问题了;但不照着念,苏力院长每年也就那几句煽情,让你先占了,他还说什么?我只好旧话重提。

几年前,特别针对北大校园的学习生活,在迎新大会上,我说过,“发现你的热爱”。无论你是否发现了,此刻,针对你新的社会角色,我却想说一句不大中听的话:做你能做的,而不是想做的事。

不中听的一般是实话。找工作,说是双向自由选择,但都知道,你既没太大自由,也没很多选择;更大程度上是进入一个格式化的社会,是“求职”。社会一点也不“小资”;它最多也就听听,却不在乎你的感受和自尊,不会迁就你。你要与之兼容,而不是相反;你可能得在一个甚至是一系列未必热爱,更多出于功利而选定的岗位上,尽心尽力,干出业绩,然后才谈得上发展、开拓和创造自己。当然,也不必太多抱怨或感叹,这个世界上,古往今来,就没几个成年人干的都是自己想干的事。

因为,你们大了,已经有了更多可以统称为“社会的”责任。“老板”对你有要求,同事对你有期待,甚至就因为毕业的这所大学、这个法学院,你也有额外的压力。你得活的像样,更得活的正派,让父母欣慰,让(已有的将有的)妻子/丈夫和孩子幸福,顺带着也让亲友、同学和老师放心。这都是你的责任。当然,还可以,也应当谈谈“治国平天下”或“和谐社会”或“大国崛起”之类,只是“修身”和“齐家”是最起码的。如果连自己都撑不住,本职都干不好,还得那最多几十号关心你的人为你操心,还说什么社会贡献,谈什么人类关怀?记住,在社会、职业以及家庭中,责任永远高于热爱。

而且,我们绝大多数人对工作或职业也未必有什么具体的执着;即使有,是否真值得一生追求,也是问题;即使情愿,谁又能保证你恪守此刻的山盟海誓 ——你不也曾沉迷于金庸、“曼联”或王菲,甚或认为自己某方面才华不菲?还有,你喜欢,就真能干好?有什么根据说,此刻的热爱,甚或不热爱,不是“吾从众 ”,不是社会对你的塑造,或干脆就是一个机会主义的选择?我们绝大多数人其实也挺喜欢,至少不坚决拒绝职业或生活的丰富性和多样性,包括与之相伴的意外、风险、惊喜以及一些可以用来装点回忆录的小小——不敢太大——失败。很多时候,一个人此时此地的成功恰恰因为他彼时彼地的失败。

我们就是这样走过来的。我们的陈兴良老师就曾是千岛湖畔的一位民警,白天走家串户,深夜还抱着郭小川或浩然。而牟平姜格庄的大地也一定记得那本梦想署名“卫方”的《春苗》类剧本;甚至十多年前,我们的“老鹤”还曾勇敢下海,尽管几个月后又扑腾着水淋淋的翅膀上了岸。还有,我们的姜明安老师、王世洲老师、龚刃韧老师和孙晓宁老师,30年前都当过或当着军人;也许早早预知了贺老师的批评?复转军人没进法院,都进了法学院,而且是北大法学院。在一个30 年前不曾想到更谈不上热爱的职业中,如今,他们都创造了自己,也正塑造着你们和你们的未来。

听起来很有点传奇,这却是我们这代人的经历。不希望你们重复,也不可能重复;前方拐角等着的有你们的传奇。但它还是给你我一些启示:生活和职业,过去不是,今后也不会是个人爱好的光影投射;它是子弹划出的那条抛物线,无论是否连接了击发者和他心中的目标。这是我们所有人的命运:规划人生,却无法完成设计;向往未来,却只能始于现在。

我们只能向生活妥协!但妥协也可以是一种坚持。不仅我们每个人的追求和爱好都必定在社会中校订和丰满;更重要的是,成攻和失败,伟大和平凡,从来都不在起点,而只是基于结果的事后评价,甚至——改一改奥威尔的话——未必是你干的事,有可能是你赶上了什么事。评价标准是社会的,不是你个人的;跟自个儿比武,分不出高下。做你能做的事,因此,既不消极,也非无奈,它的另一意味就是超越,超越那个感性的自我。

时间过得真快!对法学硕士来说,有些书可能还没来得及打开,毕业已猛然站在你眼前,带着青春的欢乐、骄傲、活力以及些许伤感。这不是你的第一次,肯定不会是最后一次;你还会重复今天对时间的主观感受:向前看,光阴迢迢,望眼欲穿;事后才感叹,白驹过隙,人生苦短。而随着年龄增长,你还会发现日子是越过越快。

这是我生命的体验,每个人中年后都会感觉,尽管未必自觉。在此说明,只希望你们更珍惜时光,热爱生活。想做些什么事,一定抓紧;无论大事小事,无论工作、学习、创造还是爱,无论追求功名、享受人生还是两者兼得,也无论最后是世俗眼中的成功还是失败。具体生活永远在琐细平凡的当下,千万别把它抵押给关于自己的“愿景”或“理想图景”,vision这个词更多译作幻觉。

你可以持之以恒,也可以随遇而安;可以雄心(野心?)勃勃,也可以知足常乐;可以谨小慎微,也可以大胆奋进。只是,“莫等闲白了少年头”,当一个个未来变成“此刻”时,怅然和失落。

未来其实并不遥远;此刻不就是你曾经眺望过的一个未来?!

岁岁年年人不同,年年岁岁“话”相似。在这送别之际,代表北大法学院和全体师生,我祝贺你们每一个人毕业;更祝福你们每一个人,坦坦荡荡,走进社会,平平安安,走过未来!

2007年6月于北大法学院科研搂

沉痛哀悼!

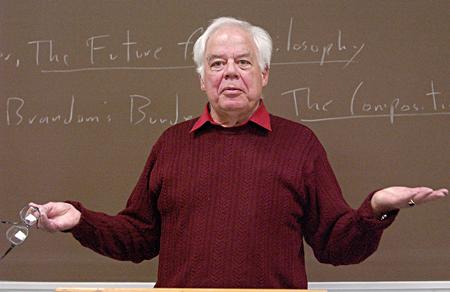

请看:Richard Rorty, 1931-2007。——也许是互联网上最早的报道。

Stanford News: Richard Rorty, distinguished public intellectual and controversial philosopher, dead at 75.

NYT: Richard Rorty, Philosopher, Dies at 75.

Washington Post: Richard Rorty, 75; Leading U.S. Pragmatist Philosopher.

San Francisco Chronicle: RICHARD RORTY: 1931 – 2007 / Philosopher couldn’t be ignored.

———

本站相关资料:

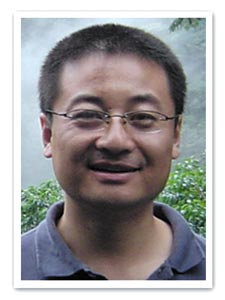

赵晓力老师是学生眼中极具个性的老师,因为他渊博的学识,冷峻的作风,直言不讳的性格和对学生的严格要求。

4月的一个午后,记者与赵晓力老师进行了2个小时的交流。

记者(以下简称记):您当初高考报考志愿的时候是怎么选择法律这个专业的?是出于对法学的喜好吗?

赵晓力(以下简称赵):这个未必是。你们学习法律的时候,法律已经很热了,你们都知道法律是干什么的。89年我们上大学的时候,中学里学过相应课程的你是知道的,比如说,你知道物理系是干什么的,化学系是干什么的,中文系是干什么的——当然这里面有误解。许多文学青年认为中文系是作家班,进来之后才发现中文系不是培养作家而是研究作家和作品的,不免沮丧。我至今还记得当年南大中文系老生帖在树上的迎新标语:“黔无驴,有好事者车船载以入,至则无可用,放之山下”。

赵晓力(以下简称赵):这个未必是。你们学习法律的时候,法律已经很热了,你们都知道法律是干什么的。89年我们上大学的时候,中学里学过相应课程的你是知道的,比如说,你知道物理系是干什么的,化学系是干什么的,中文系是干什么的——当然这里面有误解。许多文学青年认为中文系是作家班,进来之后才发现中文系不是培养作家而是研究作家和作品的,不免沮丧。我至今还记得当年南大中文系老生帖在树上的迎新标语:“黔无驴,有好事者车船载以入,至则无可用,放之山下”。

法律是中学里没有的课程。政治课上学过一点点《治安管理处罚条例》,但那是针对“坏学生”的,能考上大学的都不是坏学生,是不是?我的印象中,我们南大89全班五十多个人,上大学前不知道法律是干什么的占大多数。许多人第一志愿报的是中文、国际贸易之类,第一志愿没有录上才到了法律系。

我的第一志愿报的就是法律。我可能比其他人了解得多一点,当时《光明日报》有一个的系列访谈,访谈的对象是八十年代知识界的人物。通过这个访谈,我大概明白了大学里各个学科是干什么的。

我报志愿的时候,采用的是排除法。我当时大概知道别的学科需要什么。比如说学经济的话,数学要好一些,我的数学并不是最好的;学哲学的话,必须是天才,我不是天才。我对法律有些模模糊糊的了解,好像还知道点大陆法系和英美法系的区别,因此就选择了法律系。

记:您当时选择法律时,想过毕业以后的出路吗?

赵:没有。我相信当时99%的学生上大学的时候都不会去考虑毕业以后的事情。当时是国家包分配的。工作不是你考虑的事情,是国家考虑的事情。当时也没有你们现在体会到的专业之间的这么森严的壁垒,学法律也未必要干法律,上了法律系也并不意味着你所有的时间都要学法律。86年才通过《民法通则》,而且当时人们还在对中国经济改革需要民法还是经济法激烈争论,也没有现在这么多繁琐的民法课,唯一在智力上有点吸引力的是刑法,它有个犯罪构成的理论。我记得是92年邓小平南巡讲话法律才热起来,市场经济就是法制经济嘛。

记:能不能谈谈您的大学生活?

请看:北京邮电大学教授、博士生导师曾剑秋称中国上网费用低廉 印度免费是吹牛。

有如此刚直不阿、仗义执言的知识分子,中华民族的伟大复兴有希望了。

背景:中国网民上网费用10倍于发达国家。

好在人民群众的眼睛是雪亮的。

祝朋友们五一假期快乐!

米勒的《拾穗者》,献给大家:

Jean-François Millet, The Gleaners (1857).

某某惠览:

某某惠览:

丽娃河畔匆匆一晤,饭局人多,不及细聊。回来美国才收到你的电邮,谢谢。所提问题,有几个是我最近接受记者采访谈过的,大概已经见报了,不必再答了罢。其余的我按内容归总为六题,简复如下:

一、重庆“最牛拆迁钉子户”

此事我不明底细,无法讨论;因为久居海外,不常回国,也写不了时评。我是“网盲”,上网主要查专业文献和法律资料,每天早晨看几条BBC、法新社和香港报刊的头版新闻,但并不细读。信息时代信息爆炸,消费不完也消受不起。国内的好事丑闻,多半是听人侃的。有几位年轻朋友脑子灵手脚快,时时通报,让我略知一二,写文章倘若用得着,即可检索。《木腿正义》和《政法笔记》确实分析了一批案例,目的是揭示政法体制的转轨路径和相关的社会控制策略、文化屏蔽机制。你说苏力先生认为我持一种“冷眼观察和批判的态度”?可能是的吧。隔了半个地球,我多少是处于“局外人”(l’etranger)的位置上——当然,没有法国作家加缪笔下的那一位怪异。

钉子户、上访专业户等不是新事物,文学作品(如《废都》)中早有描写。大约始于文革末尾而在“新时期”成熟,同国家立法和普法的部署并行发展,属于一支顽强的民间传统。你问这类纠纷在美国如何解决?好像不会有钉子户。因为地方高度自治,草根政治和民间公益团体发达(包括商会、环保组织等),老百姓对发展商、对政府都可以说“不”。我给你讲个真实的故事:我们住在波士顿远郊一个滨海小城,城里有许多十八、十九世纪的老房子,有几处还是当年华盛顿和美国革命先驱呆过的,很漂亮。某年,一家国际连锁酒店看中了老港口海关一带黄金地段,上上下下游说公关,说是可以建一座高级会议中心,促进旅游,带动经济,增加就业。报上随即大力宣传。然而被我们市民投票否决了:多数人赞同草根公益团体的立场,选择不发展,拒绝商家的诱惑,保护了小城历史和宁居的环境。市府即民选市长和议事会也无可奈何,更不存在州“领导”“批条子”干涉的可能。

国内的种种纠纷和社会冲突,有的能用法律解决,或者拿传统民法例如物权学说包装掩饰了,让人暂时忘记。有的法律就奈何不得,条文再“健全”也没辄,叫作“钉子”,又名“疑难”案件。现在由媒体和时评家来报道议论“轮番轰炸”,引起公众的注意;像你讲的,点出其中的法律难题,例如怎样平衡“私权”与“公共利益”,也不是坏事。我说过,新法治的“温情”运作,一刻也离不开大众文艺和媒体的宣传配合。新闻报道跟法律时评,便是这文学化的法治的右臂。现时一部分民众,尤其是中产阶级知识分子,对新法治是寄予厚望的。仅就那一份精心培育的信仰而言,应该说,新法治的建设相当成功。

二、程序正义与法治

简单说来,程序就是办事的顺序、规则。我们盖房子、做学问,都需要遵守一定的程序,否则容易出错,影响效率。你举的那个例子也说明问题:排队购买紧俏商品,红袖章老伯伯维持秩序,不许夹塞,不许代买。为什么?为了避免拥挤混乱,不让力气大的不讲理的钻空子、欺负弱小。在此意义上,程序是公正的最低限度的保障,虽然紧俏商品有限,排在后面的人可能买不到,因而浪费了时间精力,甚至失去别的机会。

但是,法律程序有所不同,其基础是政治权力乃至国家暴力介入的制度性安排。通常情况下,老百姓希望并且相信,政府和国家应能主持公道即伸张实质正义。所以权势者或其雇佣的律师钻程序的空子,利用程序手段阻挠、破坏或延宕正义的实现,老百姓就会不满,要骂人,“丧失理性”。于是在制度上就需要有个说法,一种“学理”或信仰的解释,来安抚他们。所以法治化的社会控制必然有繁复抽象、渲染技术的一面,古今中外皆然。与之相关,还有一个法律人的职业化或精英化问题,是法律人集团一直关心的。就是如何限制法学院/系的规模和数量,加高律师和法官资格的门槛,以使法律人的职业训练和工作伦理跟普通人拉开距离,能够以严格的行业规范和道德自律为条件,向国家换取执业垄断和司法独立。唯有这样,才能把程序正义建立起来,再充分意识形态化,让老百姓接受。这一点,在当前的中国,基本上还未起步。

法治的另一面,则是古人所谓“治吏”或“御臣”,即法律对官员和权势者的约束,或实质上的“法律面前人人平等”。这一面如果软弱,具体的表现,便是反腐败的不力。但这问题不是中国独有的,而是当今世界多数国家和地区的通病,不论民主宪政、资本主义与否,也不论官员是否享有“高薪养廉”的特权。高薪养廉,自然是“肉食者”编造的神话。自古清官穷、贪官富;而且越富越贪,不会餍足。近年抓起来公布罪行的那些贪官,有哪个是因为收入太低、“心理不平衡”或制度不“健全”才堕落的?毛主席时代基层干部没几个钱,但贪污腐败的少,为什么?那时候的思想、做法和制度,在现在的人看来,恐怕是极不健全的。我想,穷根究底,还是官员的道德品质和组织纪律出了问题。而这困局涉及巨大的既得利益和预期利益(又名“呆账”,我论述过),大到了不敢碰也碰不得的地步,因此才变得如此棘手了。

三、文革往事

去年你邀我写文革和知青的事情,我没答应。一九六六年五月文革爆发,我只是个毛孩子,初一学生。跟着高中生外出“串联”,步行“长征”,看大字报,能懂什么革命?我没有回忆文革的资格。那个大时代“十年浩劫”的风云人物好些还健在,应该请他们回忆,保存史料。诚然,文革中各人有各人的经历,无论造反、保皇还是逍遥(当时把两派之外不积极参与的人叫作“逍遥派”),都有精采的故事,都值得写下。或如巴金老人提议的,造一个纪念馆或图书馆,让后人受教育,总结教训,永远铭记。

不写还有一个理由。回忆录、随想录之类是老人的专长,不到岁数就忆旧,我觉得别扭,而且极易浪费了文学素材。前些年到北京讲学,在三联书店楼上的咖啡厅会友,吴彬大姐推荐钱宾四(穆)先生一本小书《八十忆双亲·师友杂忆》。我在返程飞机上一口气读完,真是诚笃隽永之至。那种阅尽人世沧桑的素朴文字,只有学问做通了上了岁数的人才能驾驭。大概这就是孔子所谓“从心所欲,不逾矩”的境界吧。

四、现当代文学

我是西学出身,长期在美国生活,国内的小说戏剧,多年没看了,没时间。因此说不上喜欢或不喜欢哪个作家。但由于文学圈子里的熟人多,道听途说,得知一点花絮八卦。偶尔也应朋友邀请,或者遇上有兴趣的题目,写一两篇评论。

不过,二十世纪的白话新诗我下了点功夫,研究格律和现代汉语的音韵节奏、欧化句式等问题。从郭沫若《女神》到戴望舒、艾青,从食指、海子到世纪之交的“新新人类”,都读。现在回国讲学,遇上年轻诗人还一块儿泡巴喝酒,念他们的新作。

你问对张爱玲、顾城等人的看法。顾城早期的东西好,有童趣。假如当初他停下来写故事,或许会成为优秀的儿童文学作家。而这一块是现代中国文学的弱项。你想,需求那么大,却少有给孩子们讲故事的人才,这民族一定是遭遇了什么不幸。童趣是天生的,教不会,学不来。日本人这方面比中国人强,各门艺术包括民间工艺都能表现童趣。所以他们的动画片做得好,比迪斯尼的还要好。这是我的一个美国“教女”告诉我的,小观众自个儿的评价。

张爱玲文字警策、造句精巧。据说她看书喜欢拿一支笔删改别人的句子,用这个方法训练语感,是个风格意识极强的作家,对《红楼梦》也有独到的见解。可是她的故事对我没有吸引力。旧上海和老香港那些小人物的心态、声腔、做派和出没的场所,我太知道了,不觉得新鲜。

五、“重建西学”

“重建”是我在一封信上说的,收在增订版《木腿正义》,你读得仔细,注意到了。但我的意思并非指前人向西方学习,误读或曲解了什么。那是不可避免的;何况创新有时候就是因误读而起、从曲解出发而成功的。九十年代以来西学之衰落,除了政治和文化生态变迁的影响,还连着高等教育和学界的腐败。如钱学森先生一针见血指出的,大学走了歪道。中国人办教育,二十世纪上半叶举世瞩目的成就,现在通通丢掉了,一律奉行长官意志,“数目字”管理。将来如何推倒重来,扫除垃圾,回归正路,我们这一代怕是不行了,既得利益者太多。看下一两代人吧,也许他们受够了损害,能抓住机会,拿出勇气和政治智慧,迫使“肉食者”及其共谋者让步。

但是,译经跟重建西学或解决社会问题无关,纯粹是出于学术和文学兴趣。这一点我已在《摩西五经》的前言里讲明(见《木腿正义·雅各之井的大石》)。

六、宗教经典

世界主要宗教当中,佛教对中国传统思想的影响最大。前辈学者,凡受过传统教育的,对佛经都有些研究。文革以前和文革过后,先父常接待外宾——那时候上海人还少见多怪,南京路上常围观外国人——好些是来访的佛教界人士,他少不了陪同参观寺庙,谈论些佛学和经文典故。回家就着绍兴老酒,兴致上来,也跟我们说说。所以佛经故事我很早就有兴趣,读过一些。但佛学博大精深,经文浩如烟海,我是外行。

佛经汉译,大概也有不少错漏,陈寅恪先生等先贤指出过。但译本有舛误,一般不会影响宗教的传播。人们信教,是因为内心有所觉悟而皈依,或者生活陷于迷惘痛苦,无所依凭,欲寻求真理。所以教士布道,都是说些浅显的道理,跟学术讨论是两码事。如今荧屏上那些风靡全国的“心灵鸡汤”节目,也是这样;出点差错,甚至误读了经典,也无关紧要。只消观众看了高兴,对人生增强信心,“爽”了就好。考订文字、辨析义理,是学者和经师的任务,不是普通读者和信众关心的。信仰关乎个人灵魂的福祉,礼拜神明则需要仪式和组织,这些都不是单纯的译经解经所能奏效的。

至于经文载体语言的神圣,历史上只有少数几种语言获得这一待遇。例如埃及的圣书(象形)文字,古人以为是神明所赐,故而须由祭司和专职文书来书写、解读、保管文献。《圣经》的希伯来文和《古兰经》的阿拉伯文,传统上也享有极高的尊崇。因为这两种文字直接承载了神的启示,所传经文则是那启示的完满无误的记录。而基督教《新约》的希腊普通话(koine),则同欧洲的其他语言一样,没有那般神圣。因为耶稣福音的原话,是公元初年巴勒斯坦犹太人的母语亚兰语,门徒们译成希腊文传世,已经跟“天国圣言”隔了两层(详见《宽宽信箱·天国的讽喻》)。更何况希腊文在早期基督徒看来,是异族“行淫”即膜拜宙斯、维纳斯等邪神偶像的污秽了的语言。所以历史上,希腊文虽然一度成为东地中海文明圈的普通话或文学语言,却从未达到“至圣”的地位,像希伯来文、阿拉伯文在犹太教徒和穆斯林心目中那样。

《圣经》汉译,除了研习原文善本、琢磨西文经典译本,还应当参考《古兰经》。《宽宽信箱》里讲海枣与凤凰那一篇,我就核对了几种英译《古兰经》和马子实(坚)先生的汉译,并请教通晓阿拉伯语熟悉中东风俗名物的专家,从而确定和合本等旧译的舛错。马先生学贯中西,曾在埃及留学八年,以阿拉伯文著《中国回教概况》,将《论语》译为阿拉伯文。回国后任北大东语系教授,著译等身,还主编了《阿汉词典》。他是云南沙甸人,那村子从前我每次上昆明都要路过,下车休息,很熟悉。马先生以“忠实、明白、流利”做白话译经的标准,白寿彝先生称赞他的译本“超过以前所有的译本”。所以我读得十分认真,而且希望将来时间精力允许,学习阿拉伯语,从原文研习这部天经——穆圣宣布的“永久的奇迹”。

拉拉杂杂就此打住。不知可用否。若有不当之处,请随时见教。匆祝

文祺

冯象

二〇〇七年三月于铁盆斋,采访原载《南方人物周刊》2007.4.20

北大东操场改建所谓高尔夫“训练场”的事件刚平息没有多久,又出来一个“五星级酒店”事件。大学的腐败和堕落还有救吗!?你看,它已经到了毫不掩饰甚至恬不知耻的程度:北大科技园的所谓“创新中心”的工地围墙上赫然写着:

北大科技园创新中心:写字楼/五星级酒店/餐饮中心

(参见《新京报》2007年4月19日报道:《北大教研用地建起五星酒店》。)

世界一流大学指日可待了。

…………

昨天,又星期四,又去学校,又听“观摩课”。上下午又各参加了一个会。同事们又交流了一下教学中遇到的问题,又谈到了个别学生素质或技能低下到令人哭笑不得的事情。(可这能全怪学生吗?这些孩子们都是什么样的分数考来的!)老师们又抱怨学校的制度/要求的繁琐、变态、可笑、无奈,以及自己被折磨得“抓狂”的经历。

大学课程,还要制定“教学大纲”,本来已经是一件说出来(不怕?)寒碜的事情;可今天竟然接到通知,说上边要求把“教学大纲”写到第三级标题。好,非常好。

还要不要尊严!?

“中国的改革是共产党领导改的,这是成功的主要原因。而苏联的改革呢,因为共产党已经没有了,没有党的领导。中国的改革是共产党领导的一个由上而下的改革,这一点是很重要的,有组织性的改。科斯和我都这样想。”

这两天试用了一个与豆瓣网类似的书友网站:aNobii.com,感觉很棒,尽管它仍处于 BETA 版试运行状态。aNobii 的界面设计比豆瓣精美得多(我很看重这一点,这是用户体验的极重要的一方面),功能也很丰富。美中不足是目前简体中文书不算多,但考虑到它有强大的通过书号导入书籍信息的功能,以及潜在的内地用户数量,简体中文书应该很快就可以增加起来。还有一个缺点是访问速度稍慢,希望未来能有改善。另外 aNobii 的制作者似乎不太懂普通话,其简体中文界面上一些用语翻译得不对,例如在首页上,把“帐户”译作“户口”,就是一个足以让人微笑的错误。

台湾网友 Orpheus 写了一则短文,较为详细地对比了 aNobii 和豆瓣功能上的差别,推荐阅读。

鲁迅 (1881.9.25 – 1936.10.19)

鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。——最高指示

读鲁迅的书,听鲁迅的话,照鲁迅的指示办事,做鲁迅的好战士。——次高指示

九月廿一日,佛罗里达州立大学法学院的 J. B. Ruhl 教授在其所属的群组博克 Jurisdynamics 上发表了一则文字:“The Hierarchy of Legal Scholarship”,将法学研究依由低到高的层次分为如下10+1级:

0 – Blog posts

1 – Publication of what are essentially blog posts with footnotes

2 – Doctrinal review of the state of the law

3 – Doctrinal study of interesting questions of law

4 – Doctrinal synthesis of developments in law

5 – Normative policy analysis of law

6 – Normative policy analysis of law with substantial reform proposals

7 – Legal theory

8 – “Law and” interdisciplinary studies

9 – Empirical study of legal institutions

10 – Empirical study of law’s impact on society

J. B. Ruhl 教授的这一“blog post”引起了法学教授博克圈的不少讨论,例如 Lawrence Solum、Michael Dimino、Jim Chen、Michael Froomkin,还有来自 Eric Muller 教授的一个幽默/戏仿版,相当有趣:

0 – Student-written work by people other than me.

1 – Articles using two or more of the following four words or phrases: “intersectionality,” “rent-seeking,” “hegemony,” “externality.”

2 – Work in my field that totally ought to cite my work but fails to do so.

3 – First novels by professors at Yale Law School.

4 – Student-written work by me.

5 – Work that cites my work.

6 – My work.

7 – Scholarship ranking scholars, schools, and scholarship.

8 – Scholarship by faculty on the appointments committees of schools from which I’m hoping for lateral offers.

9 – Revolver, The Beatles. (UK version.)

10 – Articles ranking scholarship ranking scholars, schools, and scholarship

[11 – My blog post.]

与此相关的还有数日前 Brian Leiter 在 Yale Law Journal 网站发表的一则短文:“Why Blogs Are Bad for Legal Scholarship”。